编者按:今年是中国共产党成立100周年。为推动党史学习教育深入开展,市科协开设“天天学党史”专栏,以不同时期党的历史事件和历史人物为主线,回顾党的百年历史岁月中发生的那些故事,和大家一起学党史、悟思想、办实事、开新局,从党的百年伟大奋斗历程中汲取继续前进的智慧和力量。

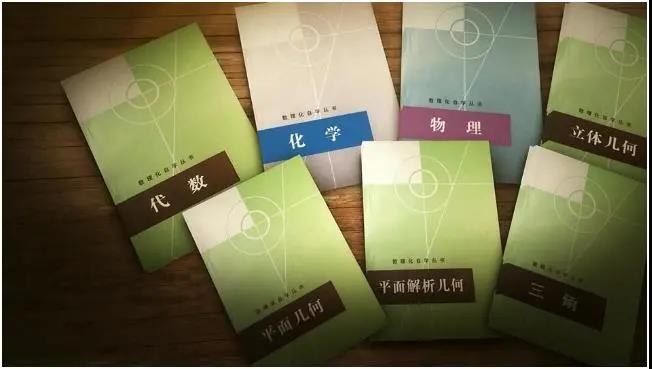

1977年,由上海科学技术出版社组织编写的《数理化自学丛书》重版发行。让人意想不到的是,这套曾经默默无闻的教科书再版后受到了极大的欢迎,与其它课本一起,在新华书店掀起了一股抢购潮,排队的人流甚至阻塞了交通。

为什么曾经无人问津的教科书会在1977年突然成为畅销书,在这一年,究竟发生了什么?

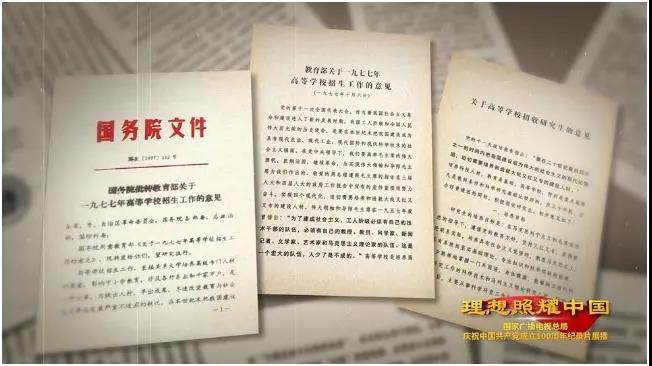

这一切要从1977年8月4日说起。这一天,刚刚复出不久、主动要求分管教育科学工作的邓小平同志主持了有30多名科学家和教育工作者参加的座谈会。

邓小平的果断意见,赢得了全场热烈的掌声。

自此,中断了11年的高考招生制度重新恢复。

一个“考”字,犹如一声号令,荡涤了“读书无用论”的污流,为百废待兴的中国大地吹来了第一阵尊重知识、尊重人才的春风,也成为教育领域拨乱反正的第一声春雷。

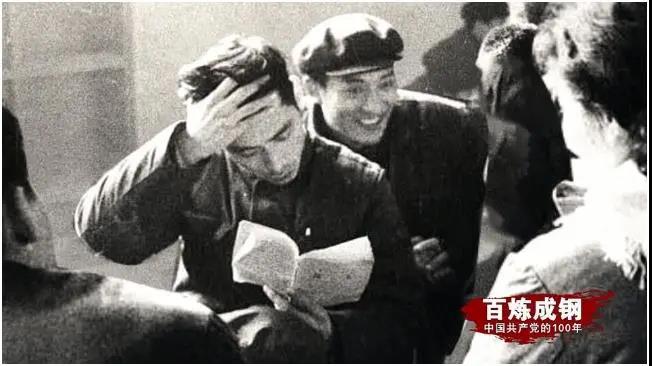

统一考试、择优录取,给无数青年人提供了一个相对公平的机会,尤其是让那些上山下乡和回乡青年看到改变生活命运的希望。城里的中青年纷纷涌入书店与图书馆,如饥似渴地学习。插队的知青们翘首以待邮递员送来家中邮寄的备考书籍。缺少复习资料的农村青年则把报纸上的社论、评论都剪下来,当作范文一篇篇背诵。

他们中,有十几年前就告别学校的“老三届”,也有刚毕业的高中生,年纪小的只有十六七,年纪大的已过而立之年。他们中有夫妻、师生、朋友、同事,所有人站在了同一条起跑线上。

地球物理学家黄大年,这一年19岁,只有考试大纲的他尽全力汲取所有能够接触到的知识。凭借从小养成的快速学习能力,他在考前背完了两本300页的政治和史地复习书。

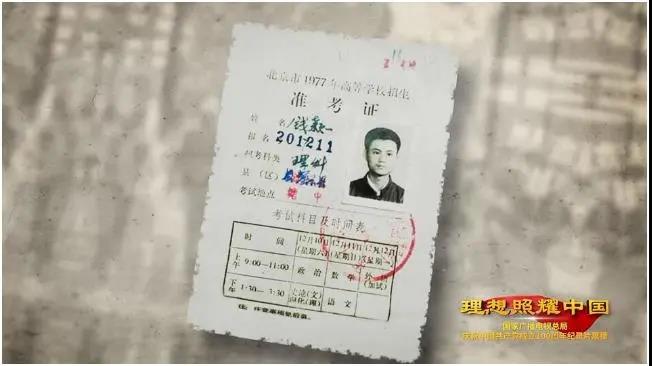

经济学家钱颖一,这一年21岁,他找同学借来文革前的中学教科书,背到乡下进行自学,他的英语和数学都是在田埂上学的。

画家罗中立,这一年29岁,每天下班之后,他跟着辅导老师重新学画,离开课堂多年的他不敢怠慢,起早贪黑地复习,甚至熬出了结膜炎,终于补上了缺失的美术课程。

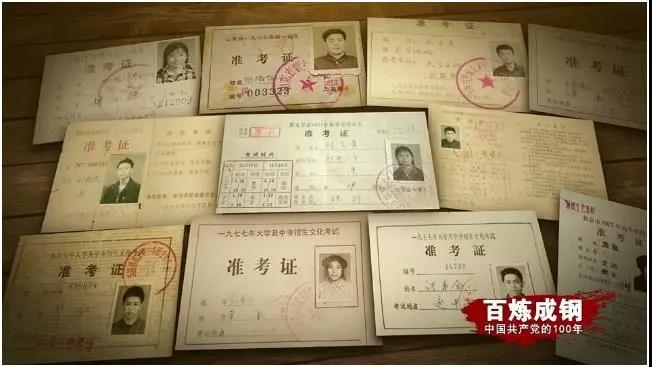

1977年11月至12月,570万考生用激情和渴望驱散了1977年的寒冬,这也是新中国历史上,唯一一次冬季高考。次年3月,27.3万名大学生,怀着对校园的憧憬和对未来的期待,走进了他们梦寐以求的“象牙塔”。

恢复高考打破了僵化的思想坚冰,给广大知识青年和全社会带来巨大的正能量,为中国拨乱反正、走向改革开放注入了无比强大的动力。

鄂公网安备:

鄂公网安备: