编者按:今年是中国共产党成立100周年。为推动党史学习教育深入开展,市科协开设“天天学党史”专栏,以不同时期党的历史事件和历史人物为主线,回顾党的百年历史岁月中发生的那些故事,和大家一起学党史、悟思想、办实事、开新局,从党的百年伟大奋斗历程中汲取继续前进的智慧和力量。

训令指出,“正确的反对敌人的战斗与彻底粉碎敌人五次‘围剿’,必须使红军主力突破敌人的封锁。”

中国共产党面临了什么样的问题?中央红军为什么一定要转移?

1933年下半年,中央苏区的上空硝烟弥漫、气氛紧张。

经历了四次“围剿”失败的蒋介石,开始发动对中央革命根据地的第五次“围剿”。他自任总司令,首先调集50万兵力,分三路围攻中央苏区。

毛泽东此时已经离开红军的领导岗位,临时中央负责人博古,将军事指挥大权交给完全不了解中国实际情况的共产国际军事顾问李德。李德拒绝采纳毛泽东等人的正确意见,放弃过去行之有效的运动战,而是同装备精良的国民党军打阵地战拼消耗。

中央苏区在国民党军的“围剿”中,日益缩小。

毛泽东后来回忆道,当时“形势危急,准备长征,心情又是郁闷的。”

为了调动和牵制敌人,减轻国民党军对中央根据地的压力,并准备实施战略转移,中央先后派遣红七军团北上,红六军团西进。9月17日,博古致电共产国际,报告红军主力准备实施战略转移。9月30日,共产国际复电同意。

1934年10月7日,在中央红军实施战略大转移的前夜,蒋介石“围剿”中央苏区的“铁桶计划”被中共情报人员送到周恩来手中。转移,迫在眉睫。

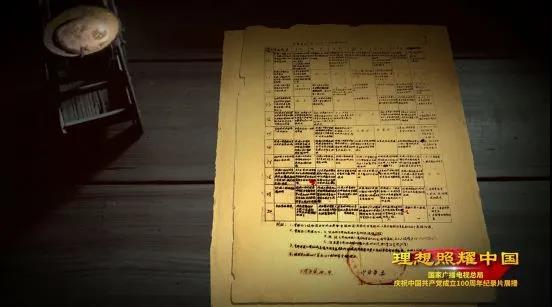

面对万分凶险的形势,中革军委于1934年10月9日发布了一份“行动日程表”。在这份手工绘制填写的表格中,周密地安排了10月10日至20日,队伍集结转移、休整补充的计划。

时任中共中央政治局委员的毛泽东,在出发前夕与贺子珍商量把儿子毛毛留在苏区。才满两岁的毛毛,正牙牙学语,讨人喜欢,可行军路上无法带上孩子,不得不忍痛分离。谁曾想,毛泽东、贺子珍从此再也没有见到毛毛。

时任少共中央局宣传部部长的陆定一,因为妻子唐义贞怀孕在身,行动不便,无法一起转移。陆定一没有想到,这次分离,竟是永诀。他在得知唐义贞牺牲的消息后,写道:“失眠半个多月,从此,无论是大喜事或大悲事,我都流不出眼泪来了。”

时任中华苏维埃政府教育委员徐特立,特地赶到30里外的地方,和留守中央苏区的老友瞿秋白道别。患有严重肺病的瞿秋白,要留在中央苏区坚持斗争。他特意将自己的马匹和强壮的马夫都换给徐特立。两人分别八个月后,瞿秋白英勇就义。

1934年10月17日晚开始,中共中央、中革军委率中央红军主力8.6万余人,伴随着于都河溅起的水花,开始踏上战略转移的征程。

“一送红军下了山,秋风细雨秋风寒……”

夜色中,中央苏区百姓满怀不舍和期盼,十里相送。

大多数红军战士离开家乡后,再也没有回来。

这是一次悲壮的行军,一路枪林弹雨,几近山穷水尽,但红军战士胸中不灭的理想信念,如黑夜里熊熊燃烧的火把,指引着漫漫征途。

“长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机”。它宣告了国民党围追堵截的破产,实现了红军的战略大转移。长征后保存下来的红军人数虽然不多,但这是党的极为宝贵的精华,构成以后领导抗日战争和解放战争的骨干。

鄂公网安备:

鄂公网安备: