从月球“挖”来“嫦娥石”

9月9日,国家航天局、国家原子能机构联合在京发布嫦娥五号最新科学成果。国家原子能机构副主任董保同在发布活动上宣布,中国科学家首次在月球上发现的新矿物被命名为“嫦娥石”,其英文名为Changesite-(Y)。这是我国在空间科学领域取得的一项重大科学成果,也是核与航天跨行业、跨专业合作的一次有力探索。

“嫦娥石”是我国发现的首个月球新矿物,也是人类发现的第六个月球新矿物。这次新发现使我国成为世界第三个发现月球新矿物的国家。

嫦娥石:来自月球的新矿物

开展月球样品科学研究是实施探月工程的主要目标任务之一。经过激烈竞争,核地研院获批成为第一批开展月球样品科学研究的单位之一,先后获得了365克月球样品。

根据研究计划,科研人员首先对首批50毫克样品进行矿物学研究。

“我们对数十万个平均大小仅10微米的月壤颗粒进行化学成分测定,发现有一类微小颗粒的化学成分和所有已知矿物成分都不相同,它的稀土含量特别高。经过反复查阅文献,结合多年的专业敏感性,我们意识到这有可能是新矿物。”新矿物发现团队成员、核地研院研究员李婷说。

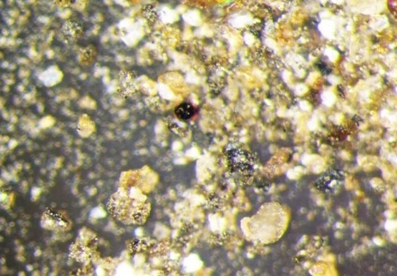

一个多月后,核地研院申请到第二批月壤样品。团队统计了样品靶上超14万个颗粒,又找到了一些新矿物的踪迹,但有希望测到单晶结构的只有一颗,而且裂成了三小块。最终团队使用聚焦离子束电镜切出了一颗10×7×4微米的纯的单晶颗粒,然后将颗粒转移到单晶衍射仪上收集衍射数据,最后解译出了晶体结构。

随后,团队对其进行了拉曼光谱分析、晶体光性描述、物理性质计算等,通过系统详尽的矿物学研究,最终成功确定其为一种从未被发现过的磷酸盐新矿物,为致敬中国航天和深空探索事业,核地研院将其命名为“嫦娥石”。

“嫦娥石”发现于嫦娥五号月壤的玄武岩碎屑中,是新的磷酸盐矿物,属于陨磷钠镁钙石族。晶体结构属三方晶系,空间群R3c,呈微小柱状,伴生矿物有铁橄榄石、单斜辉石、钛铁矿、钙长石、斜锆石、方石英、陨硫铁和玻璃等。

氦-3:未来洁净能源

除了发现“嫦娥石”外,科研团队还在嫦娥五号月壤中首次成功获得未来聚变能源资源——氦-3含量和提取参数。

“月球上最重要的一个资源就是氦-3,它是未来核聚变反应的理想原料,被称为未来的洁净能源、完美能源。有科学家估算,如果有100万吨的氦-3,就能为地球提供1万年的能源支撑。然而,它在地球上极为稀缺。”核地研院科技部副主任、第一批月球样品责任人黄志新说。

目前,科研人员研究的核聚变反应大多基于氘氚反应,其反应时会产生放射性物质,若用氦-3参与反应,则不会产生核辐射,且可以释放更多能量。

核地研院经系统研究和测量,首次准确获得嫦娥五号月壤中氦-3含量及最佳提取参数。值得一提的是,团队成功开展了氦-3提取实验,准确获取了氦-3释放的最佳温度曲线。

黄志新说,这些是我国自主测量的可靠数据,为我国后续月球氦-3资源的遥感预测和资源总量估算,以及氦-3资源的未来开发和经济评价提供了基础科学数据。

开启探月研究新篇章

科研团队全面研究了嫦娥五号月壤颗粒的形貌特征,获得了嫦娥五号月壤颗粒的典型形貌特征,为研究月壤形成提供了科学依据。通过对数十万个月壤颗粒进行系统研究,他们获得了嫦娥五号月壤的矿物组成,为研究月球演化和形成提供了有力支撑。

“系列成果的取得,是我国核科技实现自立自强的重要体现,但成果来之不易,过程非常曲折。”核地研院副院长陈亮表示。

中科院、教育部、自然资源部、中核集团等多家单位获批承担月球样品研究工作,国外科学家、留学生也参加了联合研究。目前已在岩浆分异、太空风化、氦-3气体以及生物能转化等方面取得最新成果,给认识月球起源与演化、探寻月球资源的有效利用以及实现“零能耗”的地外环境和生命支持系统带来重要启示。

鄂公网安备:

鄂公网安备: