为深入贯彻习近平总书记关于科普和科学素质建设的重要论述,进一步落实中办、国办《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》,充分发挥院士专家在推动科普事业繁荣发展、提升全民科学素质中的重要作用,在青少年中普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法,推动形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。5月26日,徐红星院士科学与人文科普工作室联合武汉市教育电视台走进武汉市育才小学,开展了青少年主题科普活动——“遇见科学”第一期暨全国科技周主题活动。

江岸区政协副主席李军,市科协科普部副部长吴宇明,江岸区科协党组书记、主席罗玉清,区科协副主席顾丽红,区科协二级调研员冯崇坚,区教育局二级调研员陈刚,武汉出版社总编辑梁杰,副总编辑胡新,武汉市教育电视台总编室主任胡锦红,区教育局科技活动中心主任刘杉,武汉市育才小学校长晏莉出席了当天的活动。

活动在同学们的掌声中揭开序幕,来自武汉大学物理科学与技术学院的二级教授、博士生导师、国家级一流本科课程负责人、“全球顶尖前10万科学家排名”专家、交通部“跨世纪学术带头人”、武汉市政协第十三届委员会委员、知名网络知识类签约播主潘春旭教授,为学生们带来了一场独具特色的科学与人文融合为主题的科普讲座:科技与考古——解开历史上的“未解之谜”。

潘教授在讲座中向学生们分享了他的“科技与考古”之路,解说了在漫漫历史长河中,祖先们用智慧和才智创造了无数人间奇迹,也留下了许多“未解之谜”。比如,石器时代,古人佩带的玉珠中间的孔是如何钻出来的?秦朝人是如何制作铜丝的?以及三星堆的金属加工技术之谜。潘教授生动地解释了如何判断青铜纵目面具的开孔是铸造之前还是铸造之后完成的,让人不禁感叹,古人在没有现代化精密仪器和工具的情况下,竟已拥有了如此精湛的技艺。潘教授强调,科技与考古是自然科学与人文科学结合,是当代考古学的魅力之一。利用自然科学的新技术和新成就,能够为我们解开人类历史上的更多的“未解之谜”。

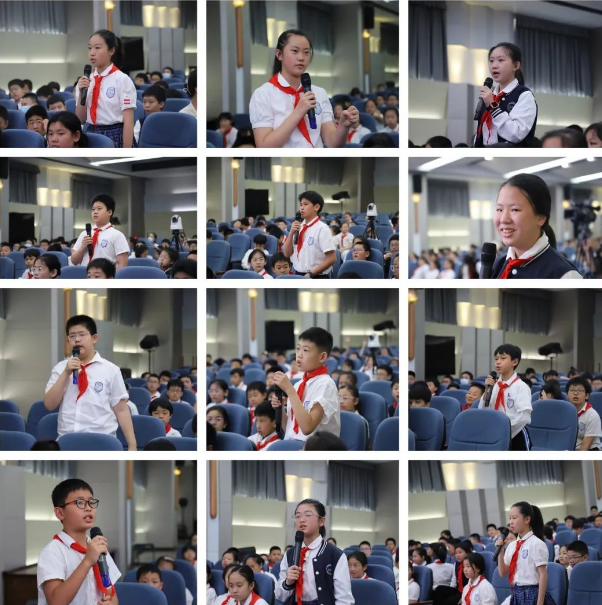

现场活动气氛活跃,专家与学生们积极互动,学生们纷纷表示对科技与考古的交叉领域科学知识产生了浓厚的兴趣,并对历史上的未解之谜提出了一系列问题。

徐红星院士科学与人文科普工作室致力于推动科学与人文融合的科学知识普及,此次青少年主题科普活动是其探索科普教育新模式的一次尝试。工作室承办方武汉出版社总编辑梁杰表示,今后将陆续组织类似活动,为广大青少年提供更多与科学家面对面交流的机会,激发他们对科学的兴趣,培养科学精神,为培养未来科学家和创新人才作出贡献。

鄂公网安备:

鄂公网安备: