“农药究竟是‘魔鬼’还是‘天使’?”9月27日上午,华中师范大学理科实验楼前,近50名科技小记者手持记录本,在“武汉科技小记者联盟——科学实践基地”授牌仪式的掌声中,开启了绿色农药全国重点实验室研学之旅。这并非一场普通的实验室研学,更是一堂融合科学认知、动手实践与精神传承的“科学家精神启蒙课”。

以“家国叙事”启蒙,筑牢科学家精神的认知根基

“小朋友们,我国用世界9%的耕地养活近1/5人口,农药的贡献率超过30%——它不是‘魔鬼’,用对了就是守护粮食安全的‘天使’。”杨光富教授以《话说农药:魔鬼还是天使?》为题,用一组组接地气的数据开篇。他拿起《话说农药:魔鬼还是天使?》科普书说:“一提到农药,大多数人的脑海中首先跳出来的念头就是‘有毒’。我和宋宝安院士写这本书,就是希望从农药科研工作者的角度让大家科学地认识农药,为农药正名。”当有小记者问“为什么要花十几年研究一种农药”时,杨光富教授笑着展示实验室老照片:“以前我们没技术,很多农药依赖进口。现在我们建立了自己的分子设计平台,就是要打破国外垄断,让中国农民用上更安全、更便宜的绿色农药。”这番话背后,藏着青少年理解科学家精神的核心前提——建立“科研与国家需求的关联”,而杨光富教授的“分享课”,正是开启这一认知的“钥匙”。

讲座尾声,他对小记者们说:“希望你们把今天看到的、听到的写下来,让更多人懂科学、信科学。”杨光富教授的主题分享,传递的不仅是“科学用药”的常识,更是“科研为民”的价值导向。若缺乏对“科研为何而做”的家国认知,后续实践环节便会沦为单纯的“玩实验”;而通过专家将绿色农药研发与“粮食安全”“打破国外垄断”深度绑定,能让小记者先厘清“科学家的初心”,为后续理解“科学家如何做”奠定精神底色——而这,正是科学家精神培养中“认知锚定”的关键环节。

以“严谨实践”锻造,让求实精神从“听说”到“亲历”

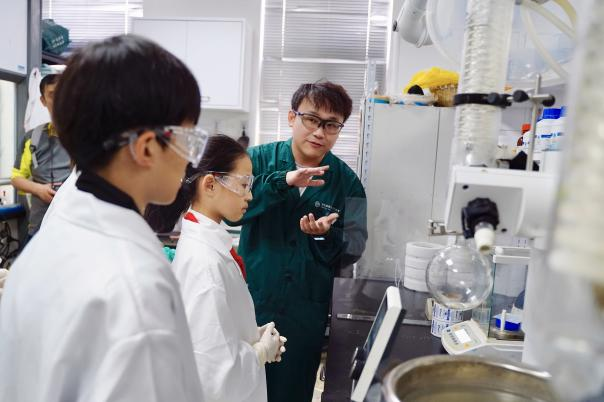

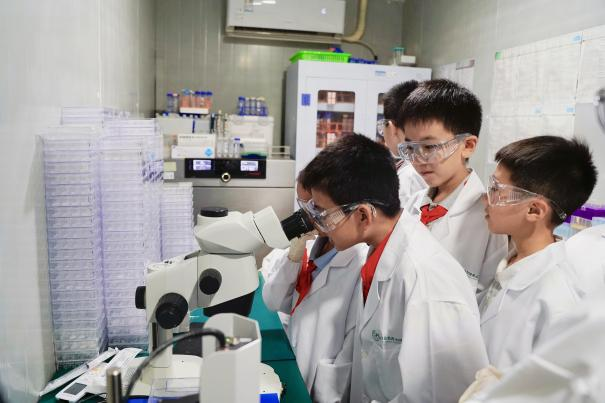

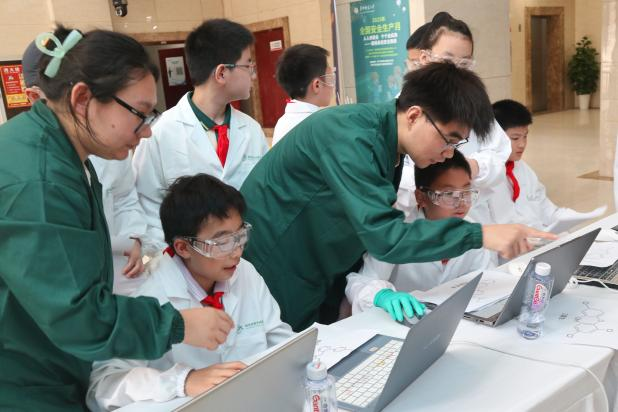

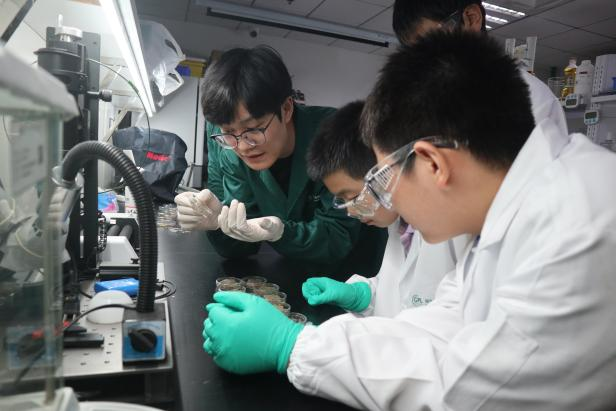

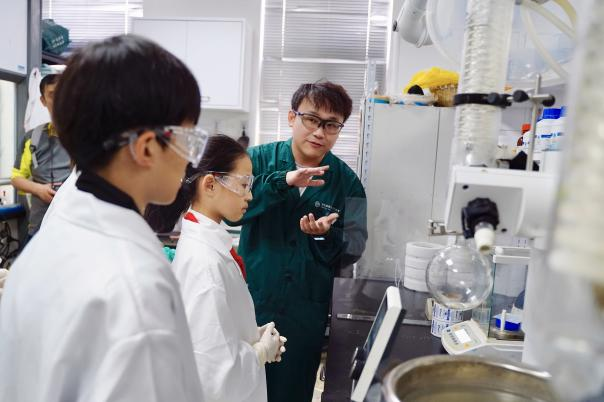

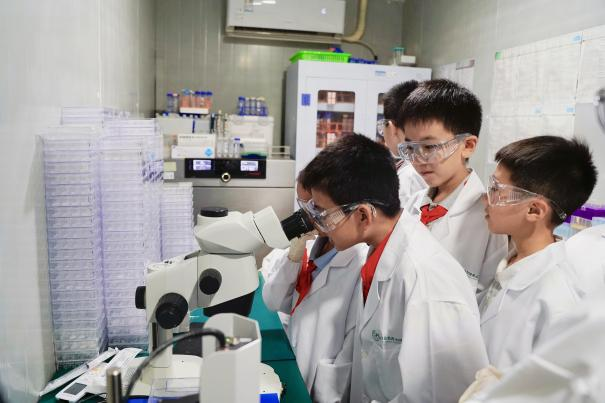

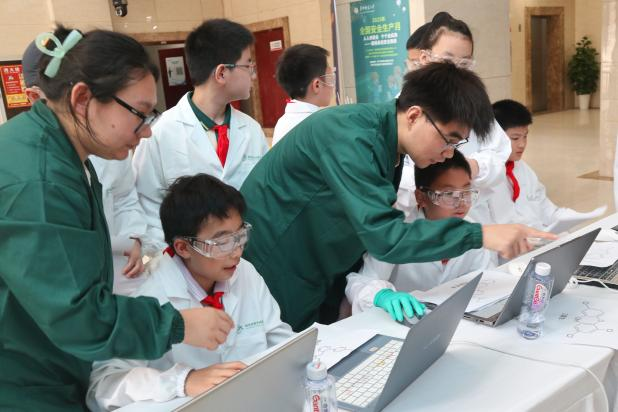

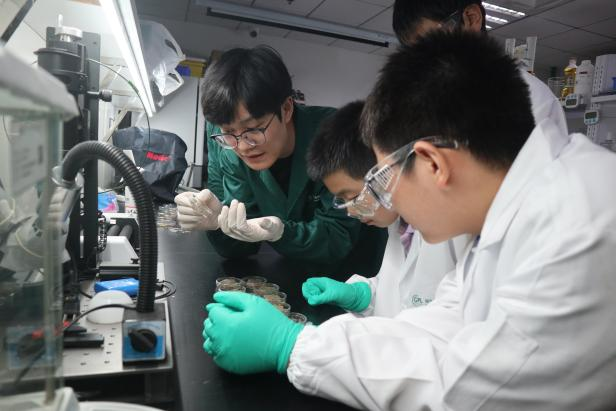

“观察蚜虫要记录每一次取食反应”“分子对接要经过数以万计次计算”——在有机合成实验室、计算机集群室、昆虫实验室里,研究生志愿者演示旋转蒸发仪操作和抽滤实验,小记者们踮着脚凑上前,一边认真聆听讲解,一边仔细观看操作。志愿者的每一句讲解、每一个动作,都在践行“用实践传精神”的设计初衷。这一环节并非简单的“仪器展示”,而是为了让青少年亲身触摸“追求真理”的细节:当小记者掏出本子记录“抽滤要控制压力”,当他们举手追问“为什么要反复提纯”,本质上都是在沉浸式体验“科学家如何较真”。

“农药里一点杂质都可能影响药效,就像做科学不能有一点马虎。” 志愿者的解释,将“严谨”从抽象词汇转化为可感知的操作标准。而沉浸式体验对于科学家精神培养的意义,更在于承接前序的“认知”——若说杨光富教授的分享让小记者“知道科学家要严谨”,实验室沉浸则让他们“亲手践行严谨”;而只有先理解“科研是为了守护粮食安全”,才能真正读懂“农药分子不能含有杂质”的深层意义。从“听严谨”到“做严谨”,这一从“听”到“做”的过程,正是科学家精神培养中“实践转化”的生动体现。

以“协作创新”培育,让精神落地为“可复制的行动”

“哇!液体瞬间变成‘冰花’了!”在理科实验楼一楼,“冰雪两重天”实验台前围满了小记者。当醋酸钠晶体接触溶液,清澈液体瞬间凝结成白色固体,有人忍不住伸手触摸:“是温的!和真冰不一样!”志愿者趁机讲解:“这是化学反应释放热量,就像农药在害虫体内发生作用,有自己的科学原理。”这些趣味实验并非只为“好玩”,而是为了让青少年在动手中理解“创新需要实证”“协作才能成事”:“冰雪两重天”实验中,“触摸温感”让他们明白“科学原理不是空想,要靠实验验证”;“你来研磨紫甘蓝,我过滤,他来滴加,我们一起观察颜色变化。”当一杯杯溶剂在“变色”切换,带队老师笑着说:“你们现在就像科研团队,只有互相配合,才能做好实验。”

对科学家精神培养而言,趣味实验的价值在于完成“最后一公里:内化行动”——前两个环节让青少年“知道精神、感受精神”,而趣味实验则让他们“成为精神的践行者”:当他们为“精准滴加试剂” 反复尝试时,是在践行“勇攀高峰、敢为人先”的坚持;当他们互相配合、弥补操作漏洞时,是在实践“集智攻关、团结协作”的协同精神。这种“从认知到实践、从个体到协作”的递进,正是这堂精神启蒙课的核心——它不只是“讲精神”,更是“让青少年学会用科学家的思维思考、用科学家的态度行动”。

“科学家精神不是一句口号,它藏在每一个严谨的实验操作里,藏在每一次面对失败后的重新开始里,也藏在今天学长学姐们俯下身、耐心讲解的传承里。”一位带队志愿者感慨道。活动尾声,实验室为小记者们颁发实践证书,有人在记录本上写道:“今天我知道了,研究绿色农药要像杨教授那样爱国,像研究生哥哥姐姐那样认真。”

此次活动由武汉市科学技术协会、华中师范大学科学技术协会联合指导,绿色农药全国重点实验室(华中师范大学)主办,该实验室与武汉科技报共同承办。其价值远不止“一次实验室参观”:活动从策划之初就锚定“青少年科学家精神培养”核心,通过专家分享、实验室沉浸、趣味实践三大环节的递进设计,让小记者们通过“听科普、探实验室、做实验”,沉浸式感受爱国精神与严谨治学的求实态度,让科学家精神从“听说”变成“亲历”;更通过“认知锚定—实践转化—内化行动”的闭环设计,让科学家精神从抽象口号,变成青少年可感知、可实践、可传承的成长力量。未来,我们将继续以“宣讲+展示+体验”的复合形式,让科学家精神更鲜活地触达青少年,既为他们打开走近科研的窗口,也引发更多关于“如何用科学守护家国”的思考,让“科技报国”的种子在更多孩子心中扎根、发芽;而小记者们记录“实验室见闻”的稿件,也将成为传递科学家精神的小小载体,让更多人看见——科学的魅力,不仅在论文里,更在每一次动手探索、每一份家国担当里。

记者:李翊轩

摄影:蔡子帏

鄂公网安备:

鄂公网安备: