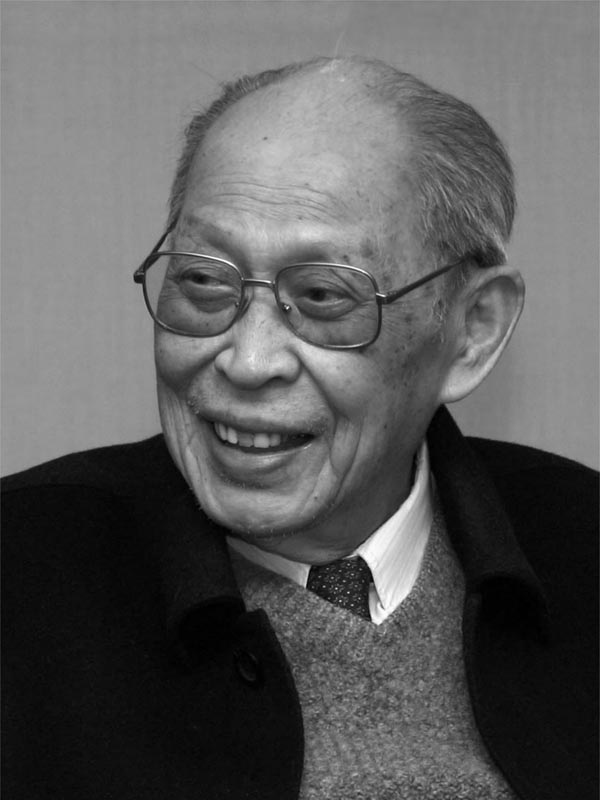

裘法祖, 外科学家。男,1914年12月6日生,2008年6月14日去世。浙江杭州人,汉族。中国共产党党员。1936年在上海同济大学医学院前期结业后,赴德求学,1939年毕业于德国慕尼黑大学医学院,获医学博士学位。1945年受聘为德国都尔市市立医院外科主任。1946年11月回国,任上海同济医学院附属同济医院外科学教授、外科主任。1978年任武汉医学院副院长兼器官移植研究所所长,1981年任武汉医学院院长,1984-2008年任同济医学院(华中科技大学同济医学院)名誉院长。曾当选政协第三届全国委员,第四、五、六、七届全国人大代表。

从事外科医疗、教学、科研工作60余载,是我国现代普通外科的主要开拓者,我国肝胆外科器官移植学科的奠基人之一,为我国外科事业的发展作出了卓越贡献。20世纪50年代,对晚期血吸虫病和肝炎后肝硬化引起的门静脉高压症的外科治疗进行了深入研究,创建了“贲门周围血管离断术”;70年代,在我国最早开展肝移植研究,于1980年筹建我国第一个器官移植研究所,1988年倡议成立了中华医学会器官移植学分会;90年代致力于胆道流体力学和胆结石成因研究,自体外牛胆汁中研制培育出“体外培育牛黄”,2003年获国家技术发明奖二等奖。

发表论文240余篇,主编和参编101本医学著作。1948年创办了我国第一本医学科普刊物《大众医学》。主编五年制医学教材50余本和多部外科学经典著作。除普通外科外,他在神经外科、泌尿外科、骨科等领域,都有较深的造诣。

1982年获德国海德堡大学名誉博士学位。1985年获联邦德国政府大十字功勋勋章,是亚洲获此殊荣的第一人。2000年获中国医学科学院“中国医学科学奖”,2001年获中国医学基金会“医德风范终身奖”。2004年,被湖北省人民政府授予“人民医学家” 荣誉称号。2005年被聘为中华医学会外科学分会终身名誉主任委员。2007年被中华医学会外科学分会授予“杰出贡献奖”。

1993年当选为中国科学院院士。

另 一 笔 财 富

——裘法祖院士的从医感悟

在中国医学界,著名外科学家裘法祖院士医术精湛、成就卓越,令人景仰。

他医德高尚,恪守济世救人的职业操守,更为医学界贡献了另一笔宝贵的财富。

这笔财富流露于他的言谈举止、从医感悟,深深滋养着他周围的每一个人。

医生面对的不仅仅是一个病人的生命

裘法祖曾谈到,他的一生受三个人影响最深,年轻求学时德国的导师是其中之一。

1939年底,裘法祖正式开始外科医生生涯,在德国慕尼黑大学施瓦本医院担任外科医师。一年后,他的导师才允许他做第一例阑尾切除手术。在做第三例阑尾切除手术时,发生了一件影响裘法祖一生的事。

病人是一位中年德国妇女,术后第5天,这位病人突然死去。尽管尸体解剖没有发现手术方面有什么问题,但导师的一句话却让裘法祖记住了一辈子。导师说: “裘,这是一个有四个孩子的妈妈。”

这件事深深触动了裘法祖,他体会到一名医生的责任,因为医生面对的不单是每一个病人,同时也面对他们的家庭、社会,何等重要!

在以后几十年的从医生涯中,他从没有忘记这件事,认真履行一个医生的职责。他深知,医生的态度,即使是一句话,都会严重影响病人的情绪和生活。

30年前,一位银行女职员哭着找到裘法祖说,经某医院医生诊断,说她患上了不治之症甲状腺癌。得知结果,全家四口相拥哭了整整一夜。裘法祖仔细询问病史,检查患者的颈部,确诊她患的不是癌症,而是一种病毒感染所致的亚急性甲状腺炎。经过药物治疗,3周后病人甲状腺肿消退了,症状也消失了,全家人高兴不已。

对待病人,医生理应以亲人相待

裘法祖说:“一个病人愿意在全身麻醉、失去知觉的状态下,让医生在他的肉体上动刀子,这是对医生寄予了多么大的信任呀!病人对医生的高度信任,理应赢得医生以亲人的态度相待!”

“文革”期间,一位老太太来门诊就诊,说她很长时间肚子不适。裘法祖询问了病史,再让她躺下来仔细触摸她的腹部。检查后,老妇人紧紧抓住裘法祖的手说:“你真是一个好医生,我跑了六七家医院,从来没有一个医生摸过我的肚子。你是第一个为我检查腹部的医生。”

还有一次,一位儿科老医生患了十二指肠溃疡,找裘老会诊。看到X线片明确显示十二指肠球部有一个龛影,诊断已确立,裘法祖就不再给他做腹部检查。

这位老医生回去后说,我很失望。裘医生虽然说了治疗意见,但没有摸一下我的肚子。这件事使裘法祖想到,一个医生有了病还有这种想法,那么一个普通病人有这种想法就更能理解了。

在临床上,有些医护人员对病人态度生硬,没有耐心,不愿倾听病人的诉说;有的甚至是冷脸相待,训斥病人。对于这些现象,裘法祖说:“医护人员要换个位想一想,您去商场买一件日用品,售货员态度生硬,爱理不理,这时您会有什么感觉!将心比心,何况对待人的健康问题要远远比买一件日用品重要。”

他多次呼吁:医护工作者在给病人看病、治病的时候,在思想上应该形成这样一个概念,把坐在或躺在你面前的病人想像成是你的亲人,你的好友!

病人没有高低贵贱之分

裘老的夫人被裘法祖称为对他一生影响最深的又一个人。

裘老的夫人是德国人,跟随裘老来到中国。有一年,为裘老家服务了5年多的保姆不幸得了脑溢血住进了医院,裘老的夫人每天晚上去医院为这位保姆洗脚、擦身。周围的病人和医护人员都很惊奇:这样一位平凡的老太太怎么会有一个外国人天天来照顾她。裘老后来知道了这件事,他的夫人解释说:“家里的保姆为我们服务了多年,现在她生病了,我来照顾她是应该的。”

这让裘老深受感动。他认为,这种不分贵贱、真诚待人的高尚品格,对一名医生尤为重要。

裘法祖多次谈到,做一名好的外科医生要有扎实的理论基础和熟练的手术技巧,更应具备高尚的医德,不论病人贫富贵贱,病情轻重,都应一视同仁。“文革”期间,裘法祖就敢于给“右派”病人诊治疾病,还亲自做手术。

在“文革”期间的一个深夜,裘法祖所在的医院要为一个急性阑尾炎病人施行手术。当时手术间的工作人员都去“闹革命”了,只有一位值班医生,还需要一位实习医生来当助手。这位实习医生走到手术室门口探头一望,得知是做阑尾手术,说了一句:“这种手术我做够了。”然后扬长而去。

裘法祖断言,这位实习医生决不会成为一个好医生。

裘法祖十分推崇我国古代医家的仁爱医术道理。他说,“我国古代名医这种治病不分贵贱、不别亲疏、不计报酬的美德,足可引发我们深深自省。”

青年医生要培养对病人的感情

过去,诊断疾病需要靠深入询问病史,要通过两只手检查,用头脑来思考问题,分析问题。医生看病最基本的一项是做体格检查,即视诊、听诊、扣诊、触诊等。

如今,城市里大医院设备齐全,多种辅助检查能对疾病做出可靠诊断,年轻医生把握不准还可以随时向有经验的上级医生请教。

对于这种变化,裘法祖无限感慨地说,这会使现在的年轻医生不重视基本功,只根据收集的化验和检查报告就贸然做出诊断,更严重的是隔断了年轻医生和病人的感情。

他认为,现在农村还缺医少药,诊断主要靠医生的经验,手术治疗要格外严格,不但要掌握手术指征,还要严格遵守无菌准则,这些有利于年轻医生积累处理各种疾病的经验,培养对病人的感情。

他真诚地希望城市广大医务工作者多下农村育“杏林”。

鄂公网安备:

鄂公网安备: