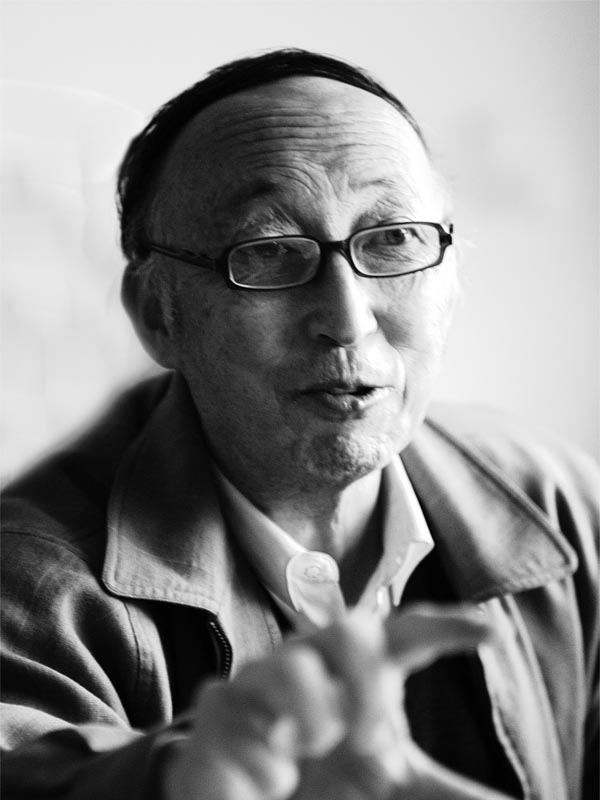

殷鸿福, 地层古生物学及地质学家。男,1935年3月15日生,浙江舟山人,汉族。中国共产党党员。1956年毕业于北京地质学院地质系,1961年获硕士学位。中国地质大学(武汉)教授。华东师范大学、西北大学双聘教授,南京大学、武汉大学等高校兼职教授。全国地层委员会副主任、国务院学位委员会委员,国际地层委员会三叠系分会副主席、二叠系—三叠系界线工作组主席。《中国科学》《科学通报》等刊物编委。曾任中国地质大学(武汉)校长、教育部地球科学教学指导委员会主任、中国古生物学会副理事长、国际地质对比计划359项主席、湖北省科协副主席等职。曾当选政协第九、十届全国委员。

创导生物地质学新方向,推动古生物学与地质学全面结合。系统介绍间断平衡论、新灾变论、事件地层学;提出地质演化突变观。发表我国第一部生态地层学专著。提出生物—有机体—有机流体成矿系统。在此基础上推动建立我国生物地质学学科体系。发表化石描述近300种,图版80多幅。系统总结了我国及东亚的三叠系,首次提出国际二叠系—三叠系界线新定义,界线事件的火山成因说等,使该界线的全球层型(金钉子)得以设在中国浙江长兴。近年来,提出造山带和盆地研究的新思路,积极提倡绿色GDP,推动长江中游环境地质研究。发表论文200余篇,出版专著24部。

获国家自然科学奖二等奖2项,何梁何利基金科学与技术进步奖,中国古生物学会尹赞勋奖,中国地质学会李四光地质科研奖,国家教委科技进步奖一等奖,湖北省自然科学奖一等奖、二等奖,国家国土资源部科学技术奖一等奖,国家地质矿产部科技进步奖二等奖,第四届全国优秀科普作品奖。被授予国家级有突出贡献的中青年专家、湖北省特等劳动模范、全国先进工作者荣誉称号。

1993年当选为中国科学院院士。

大山情未了 追求无止境

——地层古生物学及地质学家殷鸿福院士侧记

1952年,上海育才中学一位年方17岁的共青团员,以高分第一志愿报考了北京地质学院。《中国青年报》1953年5月26日登载了他的题为《正确选定志愿,使我学习得好》的心得文章。他在此文中写道:“我以自己能终身做一个地质工作者为祖国服务而感到幸福和自豪”。

岁月流逝,当年的毛头小伙子现已是年逾花甲的老人,他一直没有忘记自己当年的诺言。几十年来,不管是身处逆境,还是功成名就,他一直坚持奋斗在荒山野岭之间,与大山结下了不解的情结。他就是著名古生物学家、中科院院士殷鸿福教授。

殷鸿福将毕生的精力奉献给自己钟爱的事业,坚持奋斗数十年,系统介绍间断平衡论、新灾变论、事件地层学,提出地质演变突变观,对古、中生代之间绝灭事件的研究产生广泛影响。

他最早出版古生态学教程及中国古生物地理学,后者已在牛津大学出版;完成我国第一部生态地层学专著。提出生物—有机质—有机流体成矿系统。发表化石描述近300种,图版80多幅。在建立黔、青、甘三叠纪地层系统等方面起主要作用。系统总结了中国及东亚的三叠系,首次提出国际二叠—三叠系界线新定义,界线事件的火山成因说等。

他在地质学热点——古、中生代界线研究中处于国际领先地位,使该界线的全球层型(金钉子)得以设在中国,有关专著三部已在剑桥大学及Elsevier出版。他在门类古生物学(双壳类、腹足类)、理论古生物学、生物古地理学、古生态学、生态地层学、层序地层学、事件地层学、生物成矿学及历史构造学等研究领域,均有深入研究并取得突出成果。

求实与创新是殷鸿福在科学研究方面取得成功的要诀,他认为这两者是相辅相成的,只有求实才能掌握真理,才有足够的智慧和勇气去创新。他常教诲学生:“科学是实事求是的,我不亲自去野外考察,怎能拿出充分的证据让别人相信我的论证呢?”

因此,他在从事研究中,不管山有多高,路有多远,都要亲自到野外实地考察。从踏上地质之路起,他到过世界屋脊、云贵高原、昆仑秦岭、南海之滨,也到过茫茫戈壁,吃过许多人难以想象的苦,足迹踏遍了祖国的山山水水。这一切,都是为了收集宝贵的第一手资料。

创新是科学研究的源泉,创新是希望与优势所在。渊博的知识,开放的思想,勤奋的工作,使他具有不断创新的动力。除在地质演化突变观、国际二叠—三叠系界线划分标准及生物大规模灭绝的原因等一系列问题上体现了他的创新精神外,早在20世纪80年代初传统的古生物学科还兴旺的时候,他就意识到这一古老学科将面临着危机,提出应将传统的古生物学从单纯的划分对比地层、属种分类和鉴定中解放出来,积极开展古环境、盆地分析和地质找矿找油等多方面的研究,努力拓宽古生物学研究领域,全方位服务于社会,使古生物学焕发青春。

近几年,殷鸿福又在造山带地层,以地球与生命相互作用为主要研究对象的地球生物学等研究领域,作了大量的探索和创新。

殷鸿福深信:十年树木,百年树人,教书育人是教师的天职。尽管科研任务繁忙,他始终坚持在教学第一线。除了指导一批又一批的大学生,还指导了多名硕士、博士和博士后。他在培养研究生时,总是身体力行,言传身教,并十分注意选题的前沿性,使学生一开始就站在较高的起点。在研究过程中,他一方面要求学生重视野外地质实践,以掌握扎实的第一手资料;另一方面,又放手让学生自己去闯,以培养他们的创新精神。最后,他严格把关,对于一些细小的学术问题从不马虎,以培养研究生严谨的科学作风。

殷鸿福关心更多的,是事业的成败。对于优秀的弟子,他不仅在前沿方向上给以指导,而且在论著、经费、奖励各方面给予支持,很少考虑个人的利益。因此,他指导的博士生,有的获得全国优秀博士论文奖,成为我国区域地质调查知名学者,有的成为国际学术组织领导,有的成为重大项目首席科学家。

2001年,他将科研经费结余捐献为金钉子奖学金,2002年又将所得“何梁何利奖”20万港币捐献为奖学金。他还做过多次捐献,以支持教育事业。

殷鸿福认为,在当今社会,仅靠科学家单枪匹马地奋斗是难以获得成功的,科研群体的建设成为科学家成功的关键之一。因此,他十分重视科研群体的建设。

20世纪80年代初,殷鸿福按期从美国回国,回到了送自己出国进修的中国地质大学(武汉),积极组织大家一起进行科学研究,开拓古生物学研究新领域。

在科研经费还十分紧张的情况下,他创建了计算机室和生物成矿实验室。在此基础上,1999年成立以地层及古生物学科为主体的“湖北省地球表层系统开放实验室”。该实验室后来又扩大为“教育部生物地质与环境地质重点实验室”。与此同时,他花了很大力量与其他学科共同筹建“地质过程与矿产资源国家重点实验室”,并毫不犹豫地将本实验室的主要人员与仪器投入,支持国家重点实验室的建设。

在殷鸿福高尚人格的影响下,他的学生和教研室的年轻同志,在下海成风的20世纪90年代安心于清贫的地质研究和教育事业,在改革开放中团结奋斗,士气高昂,勇攀科学高峰。目前,他所在的教研室,已经成为全国和教育部的优秀创新团队,知名于国内地质学界。

辛勤的劳动与流淌的汗水,必将获得丰硕的成果与成功的喜悦。殷鸿福多年来主持和参加完成了多项国家自然科学基金重点项目、国家攻关项目、攀登项目和多项国际合作项目,获得国家和省部级科技奖10多项。

大山情未了,奋进无止境。尽管殷鸿福院士还担任着繁重的社会兼职,身体和精力不比从前,但他仍像一台开足马力的机器,整天在不知疲倦地工作着,继续用自己的后半生为年轻时立下的诺言和信念作证!

鄂公网安备:

鄂公网安备: