崔崑,金属材料专家。男,1925年7月20日生,山东济南人,汉族。中国共产党党员 。1948年毕业于武汉大学机械系,1954年哈尔滨工业大学研究生班毕业。1958-1960年在苏联莫斯科钢铁学院进修。回国后,在华中科技大学工作至今。1978年晋升教授,1981年被评为博士生导师。曾任华中理工大学机械工程二系主任,国家教委科技委员会材料科学学科组成员,国家自然科学基金委员会学科评审组成员,国家发明奖励评审委员会冶金评审组委员,中国发明协会全国委员会委员,中国模具协会理事,国家自然科学奖学科评审组委员等。现任中国模具协会顾问、中国机械工程学会理事等。

长期从事金属材料的教学与研究工作。领导的课题组研究、开发了一系列高性能新型模具钢,在生产中得到广泛应用,经济效益显著。研制成功的含铌基体钢,系国内外首创,具有高的强韧性和优良的工艺性,已列入国家工具钢标准GB1299-85。在国内最先研制成的易切削模具钢,适用范围宽,成分设计有独创性。成功开发的S-Ca复合易切削系硬型塑料模具钢,其成分国际独创,性能达到世界先进水平。成功研制一种可在摄氏700度工作的模具钢,合金度低,但性能优异,用于军工企业,效果显著。成功开发一种高耐磨冷作模具钢,同时具备高硬度和高韧性的特点。上述成果曾先后列入国家科技成果重点推广项目。在钢的合金化、夹杂物工程、高韧性金属陶瓷、激光熔覆等方面,进行了系统、深入的研究工作。先后获省部级以上科技奖14项,其中国家技术发明奖二、三、四等奖各1项。发表学术论文250余篇,主编教材《钢铁材料与有色金属材料》获1987年全国高等学校优秀教材二等奖。

1982年、1986年,被评为武汉地区高等学校优秀共产党员,1988年被评为湖北省劳动模范,1990年被授予全国优秀教育工作者和全国五一劳动奖章。

1997年当选为中国工程院院士。

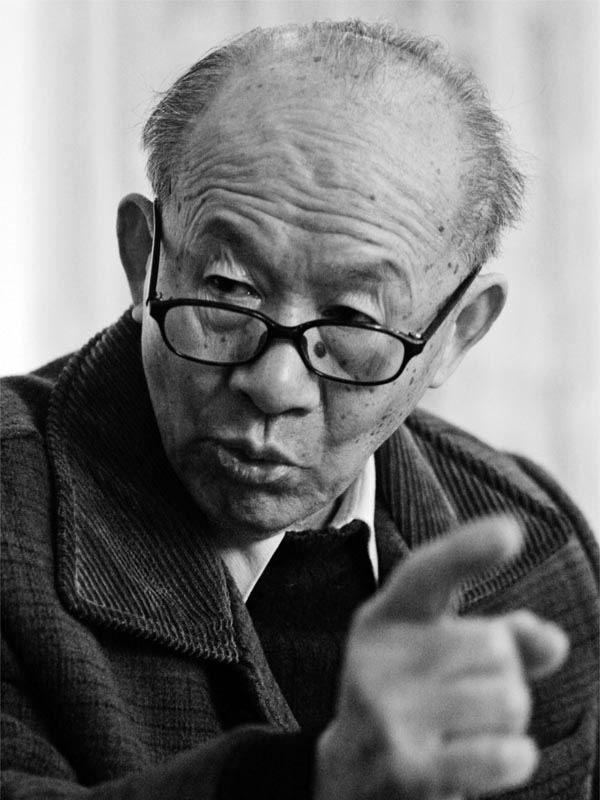

“本色”院士——记金属材料专家崔崑院士

华中科技大学南一楼的一楼,推开铁栅门,在一间陈旧的会议室里,我们见到一头花白短发、身高约1.65米的敦实精干老人。“请问崔崑院士在哪个办公室?”“我就是。”

实在看不出眼前这位普通老头,竟是中国著名金属材料专家——中国工程院院士崔崑。

据说,为了接受采访,他特地穿上了只有会见“贵客”时才穿的一件深色格子上衣。四五年前,夫妇俩花了200多元买的这件衣服,崔崑平时不大穿,只是样式如今显得有些陈旧。

自从当选院士后,崔崑的生活就不算平静。刚开始有不少人来访,推都推不掉。为避免接受礼物,他一般不在家中接待来客,因此办公室就成了他约见来访者的地方。

他80多岁高龄,生活简朴,家务活基本上自己干,夫人煮饭洗菜,崔崑炒菜,其乐融融。家里的事情他从来不找学生帮忙:“我和学生是学术上的关系,不能让学生给你打杂。”

新中国刚建立时,工业落后,快速发展现代工业成为关键。但当时,在国防、国民经济中占有十分重要位置的高性能的模具钢,却是一片空白,影响了模具的使用寿命,国家不得不用大量外汇进口价格昂贵的模具。

模具是机械工业生产的基础,工艺装备、汽车、拖拉机、电器、仪器仪表等的产品零件都需要用模具加工,而模具寿命长短和质量好坏,与钢种的性能密切相关。

当时教学任务繁重,科研刚刚起步,一无设备,二缺资料。1961年开始,崔崑一方面组织教师去工厂调查研究,了解需求,一方面带领教研室的教师,自己动手因陋就简地建起了熔炼、盐熔炉、热处理等实验室。为了控制温度,他坐在摄氏1200多度的熔炉旁,手指按着控温开关,眼睛盯着仪表(温差不能超过3至5摄氏度),一干就是几天几夜。一次,位于一楼的实验室进了水,他第一个跳进渍水中去排涝。在场的工人深受感动,亲切地称他是“我们工人的教授”。

终于,崔崑他们研制成功了一系列的特殊钢:一是含铌基体钢65Nb,系国内外首创,1981年获国家发明奖三等奖,1985年纳入国家工具钢标准;二是精密模具钢8Cr2S,系国内首创的易切削模具钢,1985年获国家发明奖二等奖;三是高韧度易切削塑料模具钢5NiSCa,达到世界先进水平,1991年获国家发明奖四等奖;四是在700℃温度下工作的热作模具钢HD和HDB,获湖北省科技进步二等奖,1996年获兵器工业总公司科技进步三等奖;五是高耐磨冷作模具钢GM,1992年获国家教委科技进步三等奖。

这几种钢均列入“八五”、“九五”、“国家科技成果重点推广项目”,为发展我国新型模具钢做出了重要贡献。

1981年,崔崑所在的专业被评为我国第一批博士学位授予点。此后20多年里,他一共培养了23位硕士和24位博士。他说:“每年带2至3名研究生,我都觉得时间紧张。研究生是创新人才,要保质保量。”报考的学生多了,他就分给其他教授带。崔崑的科研项目不少,多年来,他争取了4项国家自然科学基金、6项国家攻关项目和8项省部级基金项目。

对学生,崔崑要求甚严,严格执行学校规定的“三个报告”制度。学生入学一年后做开题报告。在此之前,要求学生围绕选题和自己的研究方向阅读百篇左右的参考文献,了解前人的工作,并加以分析和综合评述,然后提出自己的研究计划,接着写出正式报告,最后进行一段工作后做阶段报告(不仅介绍已完成的工作,还要对自己将完成的全部论文工作提出框架设想,说明哪些是论文的创新之处)。经导师和有关人员对其论文的宽度和深度进行检查,对论文的质量做全面评估。

对科学道德,他特别重视,每遇到审查学生论文中的图表,都要一个个反复追问其来源:“是你的试验结果吗?不是你的,就要署上别人的名字。”一位博士研究生在发表过去工作的论文时,挂上了崔崑的名字,他告诫不要这样做,说:“你这样做是给我帮倒忙”。

鄂公网安备:

鄂公网安备: