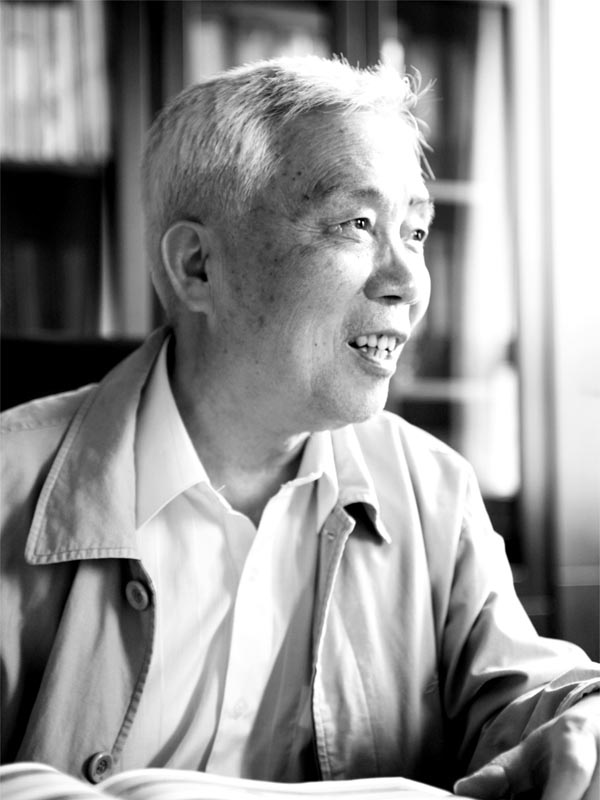

张金麟,船舶总体和动力专家。男,1936年10月16日生,河北滦南人,汉族。中国共产党党员。1960年毕业于哈尔滨工业大学动力工程系热力涡轮机专业,大学本科。现任某重点工程总设计师、研究员,享受国务院特殊津贴专家、中央直接掌握联系的高级专家。武汉市科协荣誉委员。曾任中船重工集团第七一九研究所副总工程师、副所长、所长。

长期从事特种船舶总体和动力研究设计。20世纪60年代初投身入某重点工程。多年来,为了型号产品研制事业,他勇挑重担,不图名利,以高度的责任感和历史使命感,默默无闻地奋战在科研战场上。特别是新项目上马以来,他作为工程总设计师,殚精竭虑,费尽心血,带领技术人员攻难关,破难题,实现产品研制过程中多项关键技术的重大突破,开创了该项目研制事业的多个“第一次”,为该项目研制事业取得丰硕成果做出了重大贡献。

荣获全国科学大会奖、国家科技进步特等奖、国家科技进步二等奖、中国船舶工业总公司科技进步特等奖,获二等功一次。2007年获国家高技术发展建设重大贡献奖和金质奖章。是湖北省有突出贡献专家、湖北省五一劳动奖章获得者。

2007年当选为中国工程院院士。

殚精竭虑不言悔

——记船舶总体和动力专家张金麟院士

2007年5月,当中央领导为张金麟戴上金质奖章时,作为从事型号研制事业几十万人的代表,作为我国造船人的杰出代表,他内心的激动是无法言说的:时间过得真快呀,一晃眼,就已经47年了!

47年,在历史的长河中,仅仅是弹指一挥间,而对张金麟来说,却是与中国型号研制事业相伴相随、牵肠挂肚的大半生。他47年默默无闻地奋战在国防科技战线上,一边为共和国打制国防盾牌,一边为型号研制事业培养新人,即便是重压从不离肩,他也从来没有说过半个苦字、累字,更没有为当初的选择后悔过。

一

1960年,风华正茂的张金麟从哈尔滨工业大学毕业,义无反顾地参加到某型号产品研制这项中国“前无古人”的伟大事业中。从此他的人生走向就再没有改变过。他守着型号研制事业,如同守着一个春天的好梦。

中国第一代某型号产品的研制,起步是异常艰难的。当时,年轻的张金麟和同事们面临的情况是,一无权威,二无经验,三无外援。他们一起从“调查研究,收集资料,搜集情报”入手,已有的专业自己干,没有的专业,去协作单位学着干。那时,世界上美、苏、英、法等国都对我国实行技术封锁。在四川偏僻的“三线”山区,在毛主席批示和中央军委“特别公函”的鼓舞下,彭士禄、赵仁恺等老一辈总师带领他们,克服种种困难,自力更生,艰苦奋斗,参加和完成了我国第一代型号产品试验,并带着试验成功带来的喜悦和经验,奔赴号称“一年只刮两次风、一次能刮整半年”的葫芦岛,完成了某产品的系泊和航行试验。

1974年,我国自行研制的第一艘型号产品成功装备交付,并一举突破5个方面的关键技术。国人为之欢欣鼓舞,舰船人更是为之心潮澎湃。提起往事,他说,我只不过是千万名研制人员中的一员。但历史不会忘记,他主持处理的重大事故和攻克的多项关键技术,他为第一代型号研制事业做出的突出贡献。他也因全面参与一代型号的设计定型、综合治理和现代化改装而成为型号研制领域一名当之无愧的技术权威。

二

由于历史原因,1974年到1994年,我国型号研制事业曾断线20年。20世纪90年代初,新型号重新上马,并且多种型号接踵而来。1996年,卸下七一九所所长重任后,年届六十的张金麟,为我国第二代型号产品的研制,挑起了更重的担子,担任某工程的型号总师和工程总师,开始了新的更为忙碌的人生之旅。因为型号断线,经验匮乏,人才流失,加上技术上没有预研储备,生产设备陈旧,致使型号工程上马后走过的每一步,都是步履艰难的。

作为总师,他每天面对的,都是要过的“关”,要越的“坎”。每一个影响进度的重大问题出现时,大家首先想到的,就是等着他“拍板”。大“关”大“坎”面前,他总是一马当先,先稳定军心,再寻觅对策。

一条艇由多个系统组成,仅非标设备就达几百项、上万台套之多,主要协作厂家多达几百家……系统多、专业多,需要协调的面就广,需要解决的问题也多。为向党、国家和海军交一份满意的答卷,他的足迹踏遍大江南北。张总师在不同的城市奔波,行李是随身带的,因为要随时准备着出发。他和系统责任单位讨论,与生产厂家分析生产质量,同技术人员分析故障,每过一道“关”,都要反反复复,不断探求。他利用一切可能的机会,多方收集信息,深入实际调查研究,深入讨论、分析、论证。

多年如一山 ,每一天,都是艰难求索。多年如一日,每一天,都是全身心地投入。在他的人生字典里,每一页都写着两个特号大字:工作!

无论是七一九所技术人员,还是军方、厂方、协作单位,几乎每个人在提到张金麟时,都会用到“权威”这个词。他们说,“遇到棘手的新问题时,如果见不到张总师,我们就像缺了主心骨”。

1996年,在方案设计阶段,对失水事故的中压安注水箱的取舍上出现了不同意见,争议一度十分激烈,当大家的目光投向张金麟时,他从艇的堆舱尺度和布置空间的全局性出发果断决策,另取途径解决安全注射问题,并做出了令人信服的分析论证。

张金麟的权威,还在于有一套独特的故障排查法,他自己戏称之为“考古法”。在解决某阀接管焊缝缺陷问题时,很多人都领教过张金麟考古式工作方法的韧性和威力。他从工人的资质查起,接着追查探伤片子检查的全过程,一步一步回溯,一个一个细节排查,最终,出问题的原因找到了,难题也就迎刃而解。

一个个事例,一根根银丝,让人真切的感受到,权威的背后,是专注,是艰辛,是倾心劬劳的付出。他负责设计的产品,潜进深深的海洋,便是一种赫赫的存在,但却又是无影的存在。这也正如他本人,虽为我国第二代型号产品的研制立下了赫赫战功,却选择一种无名境界。但深蓝的海水可以证明,新型号的每一项重大技术进步,每一项课题攻关,都渗透着张金麟的心血。

三

在为型号产品呕心沥血的同时,张金麟时刻不忘肩负的另一重要使命——为型号研制事业培养新人。他说,作为经历了一代产品研制全过程的老同志,有责任和义务培养和带领青年一代,向他们介绍经验交流体会,帮助他们在实践中尽快成长起来,使我们的事业后继有人。

张金麟是个有心人。在预研和论证阶段,他会在繁忙的工作之余,见缝插针地收集国外的情报资料。对收集到的新资料,对情报信息研究所提供给他的最新研究成果,对外出开会、从协作单位那里得到的有价值的资料,他总会不厌其烦地利用一切机会来传播,或将资

鄂公网安备:

鄂公网安备: