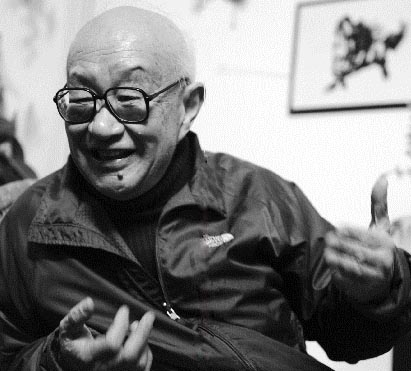

查全性,电化学家。男,1925年4月11日生于江苏南京,安徽泾县人,汉族。中国共产党党员。1950年毕业于武汉大学化学系,留校任教。1957-1959年被选派至苏联莫斯科大学留学。在苏联电化学学派创始人A.H.罗姆金院士的指导下,从事电极过程的研究工作。1978年任武汉大学教授。1978-1984年任该校化学系主任。现任武汉大学教授,中国化学学会期刊《电化学》编委会顾问,英国《应用化学杂志》、俄罗斯《电化学》和美国《化学研究记事》等学术期刊的顾问编委。

近40年来,一直从事有关电化学(电极过程)的教学和科研工作。他所创建并长期担任学术领导人的武汉大学电化学研究室,已成为国内这一领域的主要研究中心及人才培养基地之一,与世界上各电化学实验室交流频繁。主要科研方向包括电极/溶液界面上的吸附、电化学催化、半导体电化学和光化学、生物电化学等,迄今已在国内外学术期刊上发表论文近200篇,其中不少曾在国内外重要电化学会议上或访问期间进行过交流及宣讲。所编写的《电极过程动力学导论》,30年来多次再版,是我国重要的有关电极过程的专著和研究生教材之一 。1978年获全国科学大会奖,1986年获国家自然科学三等奖。

查全性对我国科学教育事业的贡献,并不只限于所从事的专业领域。在1977年邓小平同志召开的科学教育座谈会上,他力陈对“文革”前17年间教育战线的基本成绩应有正确估计,并力主高等学校招生必须经过考试,择优录取。这些意见得到邓小平同志的采纳,并于当年恢复全国统一高考。1984-1992年间,他还担任了世界银行中国大学发展计划(CUDP)顾问组成员,对推动有效利用世界银行贷款发展我国高等院校作出了贡献。

1980年当选为中国科学院学部委员(院士)。

科学也要“以人为本”

——查全性院士的人才观

先进的科研设备有钱可以买,科研平台有钱也可以构建,而如何培养一批真正能高效从事科技创新的人才队伍,对于目前的中国来说,则是一个更需要关注和研究的课题。

查全性院士认为,当前很多科研项目是在重复别人的工作,即使有所建树,也大都是水平较低的创新。中国科技创新要站得更高、走得更快,物质的投入是必要的,但“人”才是关键。

查全性认为,人才的培养必须关注三点:

首先,必须力争“站在科学巨人肩上”。

通过几百年的发展,现代科学在重大理论基础和研究方法等方面已建立相当成熟的基本体系与资料积累,要想在科研上有所突破,首先必须对已有的科学体系(包括存在的问题)和当代科技前沿了如指掌。因此,查全性指出,“创新首先须站在科学巨人肩上”。

他认为:科研人员必须下大工夫打好有关基础,掌握文献与当今动向,而且要“活到老,学到老”。没有这个功力,难有高质量、真正超前的创新,弄不好还会出现“水变油”之类的笑话。

其次,自卑和退缩是创新的大敌。

“自己到底有多少科学细胞,有可能做出多大成绩?”一些科研人员往往对自己的创新能力信心不足。而在查老看来,自卑和退缩正是创新的大敌。

20世纪50年代末,查全性去苏联学习,师从电化学创始人茀罗姆金院士。“那几年,我的确学到了很多具体的知识。但终生受益的是,我找到了一种感觉。那就是在世界知名的科学家面前,需要的是努力,而不是自卑。”

“科学承认天才,也尊重天才。但发展到当今规模的科学创新,更主要是凡人的事业。中华民族的智商决不输于别人,只是由于我们起步晚了二三百年,才导致暂时浮现‘信心不足’的心态。我们必须信心十足地争取做强者,也一定能成为强者。”

最后,不能不提出:心态浮躁十分不利于有效的创新活动。

无论是纵向还是横向比较,目前国内科研人员的工作与生活条件均已有了飞跃的提高。但令查全性感到遗憾的是:“似乎真正能够潜心于科研的人却不够多。”

查全性说,造成这一浮躁风气的诱因很多。从科研人员自身考虑,重要的一点是追求的目标太多、太杂、太乱。

他说,创新活动本质上是“高级智力活动”,这就需要“高强度”、“高度专一”与“高度持续”的脑力劳动。大量事实表明,若不是持续地进入“茶饭不思”的“痴迷”状态,很难取得高质量的创新成果。“八小时工作制”肯定不利于创新活动,而对那些“八小时内”也“三心二意”的人,更难有所期望。

因此,就科学工作者本身而言,要摈弃杂念,专心致志于创新活动。而对于管理者来说,除了要创造条件让科研人员能真正专注于研究之外,在其他方面可不必苛求和打扰,以培育一块能容忍和激励创新活动自由驰骋的沃土。如能长期坚持,必然有成。

鄂公网安备:

鄂公网安备: