杨叔子,机械工程专家。男,1933年9月5日生,江西湖口人,汉族。中国共产党党员。1956年毕业于华中工学院(现华中科技大学)机械系,1956-1957年在哈尔滨工业大学进修,1981-1982年在美国Wisconsin大学(Madison)做高级访问学者。曾任华中理工大学校长,中共十五大、十六大代表。现任华中科技大学教授,校学术委员会主任;清华大学等30余所高校的兼职教授、顾问教授、名誉教授。教育部高校文化素质教育指导委员会主任,中国高等教育学会顾问,中华诗词学会名誉会长,《Frontiers of MechanicaI Engineering in China》刊物主编,湖北省人民政府咨询委员会主任,湖北省高级专家协会会长。

立足于机械工程,紧密同微电子技术、计算机技术、信息技术和控制论、系统论相结合,致力于同新兴学科的交叉领域的研究与教学工作,特别在先进制造技术、振动工程、设备诊断、信号处理、无损检测新技术、人工智能的应用等方面取得一系列成果。并致力于高等教育研究,倡导在全国理工科院校中开展大学生人文素质教育,在国内外产生强烈反响。获国家教学成果奖一等奖3项,国家自然科学奖、国家发明奖和省部级科技奖20项,专利5项。在国内外发表学术论文600余篇,出版专著、教材等12种。

荣获国家级有突出贡献专家、全国教育系统劳动模范、全国高校先进科技工作者、全国五一劳动奖章等荣誉称号。

1991年当选为中国科学院学部委员(院士)。

执着于民族的未来

——杨叔子院士的追求

西方一位著名学者曾说,世界是“傻瓜”建成的,而不是“聪明人”建成的。所谓“傻瓜”,就是有着执着社会理想的人,也叫“理念人”。

杨叔子就是这样一位对工作、对人文教育有着执着信念的科学家。

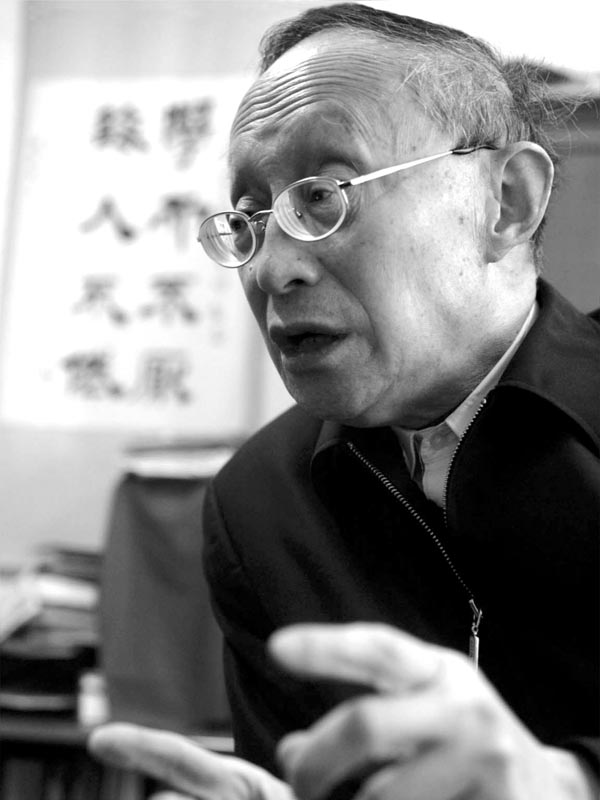

一位清瘦的老头,戴着1800度的近视眼镜,提着自制的灰布袋,在浓荫蔽日的华中科大校园里,疾步如飞……华中科大的在校生或毕业生都能清晰地记住杨叔子的这一幕。

杨叔子很忙,简直是个工作狂,每天晚上到11点都不愿休息,常常要夫人强迫才去就寝。

在熟悉他的人眼中,杨叔子一年365天几乎都在工作,没有周末,没有节假日,且工作效率极高,也许一边与你谈话,一边他就写完了一封信。

为节约时间,从1956年大学毕业参加工作,到结婚,到有女儿,30年如一日,全家在食堂吃饭,直到女儿1986年结婚为止。

有人说,以一般人的工作时间来计算,杨叔子或许已活了一两百岁。

有一次,电视台给几所著名高校校长拍电视,杨叔子却犯窘了:不会打领带!电视台的同志笑了,只好亲手帮他打好领带。平日在家里,他记不清自己的衣服在哪里。他夫人若出差,就叮嘱孩子:你爸爸的衣服在哪里,注意找给他换。

数十年来,杨叔子没有上街给自己买过一件衣服,一双袜子。早年学外语,到邮局发信,路上背单词。从邮局归来,居然信未发出,还揣在口袋里。他的夫人又好气又好笑地说:“他的兴奋点不在个人生活方面,而是在工作上、事业上。”

正是凭借这种认真的精神,杨叔子在机械工程领域取得了丰硕的成果。

钢丝绳工作一段时间后,里面的钢丝断了多少?断在何处?这是个难倒过无数“英雄好汉”的世界机械工程课题。杨叔子与师汉民教授及其伙伴,仅花一年工夫,研制出“钢丝绳断丝定量检测系统”,解决了这个世界难题。只要钢丝绳通过该系统的传感器,钢丝绳的断丝数立即在计算机屏幕上自动显示出来。

随着社会工业化程度的提高,现代机械设备日益增多,对机械设备进行诊断便成为现代工业技术研究的热点。杨叔子迅速进入了机械设备诊断领域,做起机械设备的“医生”。

这位“医生”在机械设备诊断实践和理论研究中,使机械设备诊断学的体系、概念、目的、任务、内容与诊断方法日益完善,他的研究还涉及水轮发电机、汽车发动机、舰艇发动机等等,为建立一门新型学科作出了重要贡献。

1980年,47岁的杨叔子被破格提拔为教授,成为当时湖北省最年轻的两位教授之一。1991年,他成为华中理工大学(现华中科技大学)第一位院士。1993年初接任校长。而后,这位成就卓著的机械工程学家,就将自己的精力主要放在推动大学生的人文素质教育上。

他在任校长期间,规定全校学生每年都要考一次语文,考试不及格的不发学位证,直到现在,仍旧如此。从1998年起,规定所招收的博士研究生都要背《老子》,否则不给答辩资格,1999年又增加了背诵《论语》前六或七篇的要求。

小时候,杨叔子是在背诵“四书”、《诗经》和唐诗、宋词中长大的,他还读了“贤文”、《古文观止》等大量古代典籍。中国传统文化的精髓,特别是爱国主义精神,潜移默化地滋养了他,在他身上留下了深深的烙印。数十年后的今天,杨叔子常常吟诗作赋,出口成章。

他坚持认为,人文教育涉及到一个时代一个民族的未来,是关乎未来的事业。人文文化是一个国家与民族的灵魂与生命。没有先进的科学技术,一个国家、一个民族会一打就垮;没有人文文化、民族精神,一个国家、一个民族就会不打自垮。

从1994年3月华中理工大学举办第一期人文讲座以来,至今已举办了千余场,大多数场次,教室都被学生挤得水泄不通;而荟萃中国著名大学经典人文讲座的《中国大学人文启思录》的出版,更被众多学者誉为“重塑中国大学人文精神的力作”。如今,人文教育在中国已成燎原之势。杨叔子说,投身于人文教育,投身于文化素质教育,是他无悔的选择。

鄂公网安备:

鄂公网安备: