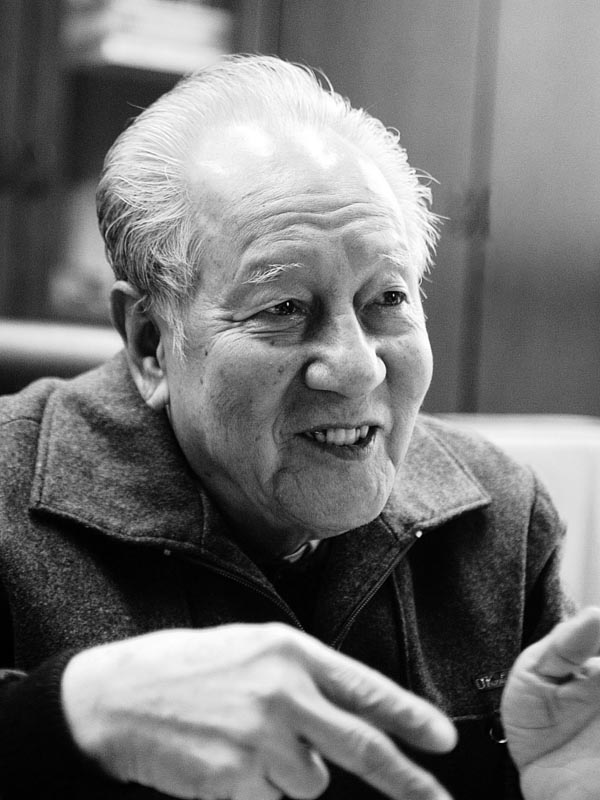

黄旭华,船舶制造、核潜艇研究设计专家。男,1926年3月12日生于广东海丰,广东揭阳人,客家人后裔。中国共产党党员。1949年7月毕业于上海交通大学造船系,获学士学位。1958年以来,历任潜艇核动力研究所和核潜艇总体研究所副总工程师、副所长、所长等职。1979年任中国核潜艇工程副总设计师,1983年任总设计师。湖北省科协、武汉市科协荣誉委员,中国造船工程学会名誉理事。

一直从事舰船研制工作。1958年经中央批准,被调参加核潜艇的探索和研制工作,1983年始,负责我国第一代两型核潜艇的技术抓总工作。其间,和广大科技人员一起奋力拼搏,开拓了我国核潜艇的研制领域,正确地提出了两型核潜艇主要设备配套项目和艇的总体方案,成功地处理好艇与核动力、武备、声纳、导航、通讯以及人工大气环境诸系统之间的协调关系。主持过多项重大技术攻关项目的研究,参与指挥多次大型试验,从技术上保证核潜艇研制任务顺利进行。

1978年获全国科学大会奖,1985年、1993年两次获中国船舶工业总公司科学技术进步奖特等奖,1985年、1996年两次获国家科学技术进步奖特等奖,1995年获何梁何利基金科学与技术进步奖。

1986年被评为中国船舶工业总公司劳动模范;1988年荣立中国船舶工业总公司一等功,1989年被国务院授予全国先进工作者称号。

1994年当选为首批中国工程院院士。

三十年的荒岛生涯

——黄旭华院士的科研人生

20世纪60年代初,美国的一个玩具店,一个铁灰色的玩具正在出售。在去飞机场途中,一个中国外交官停车对妻子说,“这玩具不错,买一个回去给咱们的宝宝玩玩。”

玩具是一艘铁皮做的导弹核潜艇。这个不经意带回国内的儿童玩具,成为我国研制核潜艇的第一个模型。

1959年,赫鲁晓夫访华,我国领导人希望苏联帮助中国发展核潜艇。赫鲁晓夫傲慢地说,“核潜艇技术复杂,耗钱多,你们搞不了。”毛泽东主席听后发出誓言:“核潜艇,一万年也要搞出来!”

为研制中国第一代核潜艇,风华正茂的黄旭华与一批科研人员告别家人,隐姓埋名,来到一个近乎与世隔绝的半岛上。

没有图纸,也没有资料,更没有外国专家指点迷津。握在黄旭华等研制人员手中的,除了一些模糊不清、从外国报纸上翻拍的外国核潜艇照片和零碎的报告之外,就是那件从西方玩具店里买来的核潜艇模型。

在奉命研究核潜艇前,黄旭华是一名文艺活跃分子。五六岁时歌曲简谱一拿到手就会唱,中学时他曾毛遂自荐男扮女装演小姑娘(街头剧),大学时他还是文艺社团的头面人物。可自从选择与核潜艇为伴后,他就把爱不释手的口琴、扬琴、胡琴、小提琴统统送人了。

黄旭华所在的这个半岛,当时一年刮两次风,每次刮半年。岛上每人每月可领3两油,他和同事曾在半年内一点油星也没见到。伙食也很“绿色”,有一句俏皮话说,早上土豆烧白菜,中午白菜烧土豆,晚上土豆白菜一道烧。工作条件也差,他们搞数据,开始时要用算盘、计算尺和手摇计算机,为一个数据常常要发动一批人日日夜夜算。

1966年,一场政治风暴突袭这个海岛,研究工作被打乱了。一夜之间成了“叛徒”的黄旭华,却不想眼睁睁看着中国核潜艇事业就此夭折。挨了一晚上的批斗,第二天他又立即投入工作。甚至在被迫去养猪接受“改造”时,他还经常给那些偷偷跑到猪圈来的科研人员出谋划策。

1978年,全国科学大会召开,“科学的春天来了”。张爱萍向军事工业的研制人员传达了邓小平同志的意见:大胆地去干,干好了是你们的,干错了是我们的。

核潜艇研制工作加快进行。每次重大技术决策,基地的同志就会听到黄旭华的声音:出了问题,我当“总师”的负责。

核潜艇工程涉及航海、核能、导弹、计算机等几十个专业,被称为浮动的海上科学城堡。在这个尖端科学工程中,黄旭华负责总体设计。1970年我国研制的第一艘核潜艇下水试航,其性能超过美国的第一代核潜艇,但研制时间却比美国的缩短了。

1988年初,核潜艇进行最后的深潜试验。“核潜艇艇体强度、密封性如果稍微有一点问题,外部水压造成的进水速度、强度就会像子弹一样具备强大的杀伤力。”20世纪60年代,美国的王牌核潜艇“长尾鲨”号做深潜试验,还不到200米,潜艇上129人就全部葬身海底。

试验之前,参试人员心理包袱很重,有的给家里留了遗书,有的唱起了《血染的风采》。“背着包袱下去,极容易造成操作失衡,后果不堪设想”,黄旭华决定与他们进行一次深度对话。“《血染的风采》是一首很好的抒情歌曲,我也喜欢它,但这次出海试验,是要我们把数据拿回来,不是去牺牲,我们要唱‘雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江’。”现场气氛仍显凝重。“我跟你们一起下去!”62岁头发花白的他决定以身作则来稳定人心,气氛瞬时转变。黄旭华成为世界上首位下水做深潜试验的核潜艇总设计师。

临走之前,夫人赞许他:“你当然要下水,否则将来你怎么带这个队伍?”但在黄旭华出海的几个月中,夫人每晚都难以入睡,一颗心悬在半空,直到试验成功的那一刻,夫人激动得大哭了一场。

平安上岸后,黄旭华诗兴大发,现场作了一首诗:“花甲痴翁,自探龙宫;惊涛骇浪,乐在其中。”

1988年9月,我国政府对外宣布:中国进行的核潜艇水下发射运载火箭试验成功,成为继美、苏、英、法之后,世界上第五个拥有第二次核打击力量的国家。

黄旭华因此被誉为“中国核潜艇之父”,但他本人却一再否认:“中国的核潜艇是一项群体事业,它是一大批科研人员集体创造出来的。我不是‘核潜艇之父’,我只是其中一员,在自己的岗位上做了应该做的事!”

1998年,身为中国核潜艇工程总设计师的黄旭华回到了家乡。90多岁的老母亲此时见到的已是一个年已花甲的儿子。当8个兄弟姐妹见到这个30年来“不要家”的“英雄”时,却发现家中就他房子最小,工资最低,甚至连当时高中刚毕业的侄女每月工资也比黄旭华多。黄旭华却淡淡一笑,“你们的我不眼红,我还是要走我的独木桥。”

鄂公网安备:

鄂公网安备: