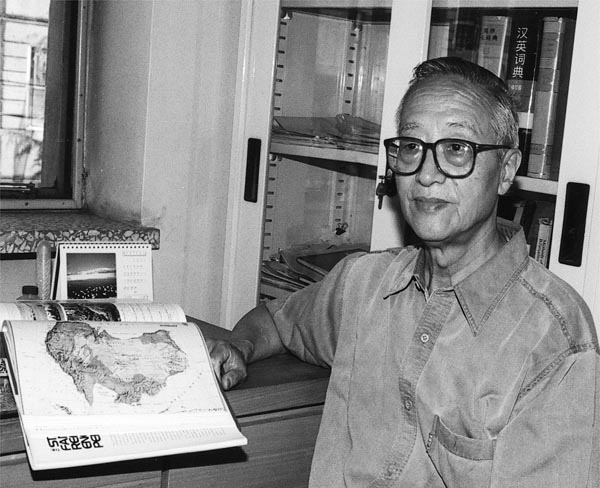

於崇文,地球化学动力学家、矿床地球化学家。男,1924年2月15日生于上海,浙江宁波人,汉族。1950年9月毕业于北京大学地质系。中国地质大学教授。1950年至今,先后任教于北京大学地质系,北京地质学院,中国地质大学。历任地质矿产部科学技术高级顾问,国土资源部地质调查局顾问,地质过程与矿产资源国家重点实验室顾问,中国地质学会勘查地球化学专业委员会名誉主任委员,中国矿物岩石地球化学学会常务委员、顾问,元素地球化学与区域地球化学专业委员会主任委员。

长期从事地球化学动力学和地质系统复杂性研究,将基础地质和矿床学研究提高到非线性科学和复杂性理论的层次,开拓出五个创新的学术领域:(1)用多元分析、随机过程和随机场研究地质系统、地质过程和地质学场。(2)用非平衡、不可逆过程热力学研究成岩、成矿过程,提出区域地球化学理论。(3)用成矿作用动力学研究矿床成因,将矿床形成机制研究提高到动力学的水平。(4)提出“矿床在混沌边缘分形生长”的理论,研究成矿的发生、驱动力、动力学机制和时—空结构与定位。(5)提出“地质作用的自组织临界过程动力学-地质系统在混沌边缘分形生长”的理论,将重大基础地质问题研究提高到非线性科学和复杂性理论的层次。代表作有《南岭地区区域地球化学》、《成矿作用动力学》和《地质系统的复杂性》。发表学术论文60余篇。出版专著7种。

获国家科技进步奖二等奖1项,全国优秀科技图书二等奖1项,国家地质矿产部科技成果奖一等奖1项、二等奖4项,李四光地质科学奖1项。

1995年当选为中国科学院院士。

年逾八旬 攀登不息

——於崇文院士的人生写照

80多岁高龄,似乎没有歇息的机会。9月,脚穿大筒靴,他走遍了南岭地区江西等三省的矿山,野外实地考察了17天。

回校后,除偶尔被夫人约去公园散步,於崇文上班是风雨无阻。国庆七天长假,他照样骑着那辆已有20多年历史的旧自行车,准时到中国地大北京校区那栋红色的教二楼上班。

2004年,他还到外地矿区实地考察。在著名的安徽铜陵成矿带,他下到一个800米深的矿井进行实地考察。因为太热,井下的工人光着膀子,於崇文也浑身是汗,觉得有点吃力。据悉,考虑到压力、温度等因素,目前金属矿井的开采深度一般在1 000米左右。

小时候,劳作老师擅长手工,老师的教导使於崇文懂得凡事要自己动手。他学会了制作各种工具和玩具,比如编织被拍和花篮,制作摇头摆尾的狗、自动行走的土坦克和各种人物、动物蜡模等。所以现在做实验或生活中的一些杂事,他都能得心应手。

因为做事精益求精、严格要求,於崇文的另外一个绰号是“德国人”,只要是自己的事情,他一定把它做好。20世纪50年代初,他毕业后在学校开设“结晶学”等课程,实行“自导、自编、自印和自演”,包括教学内容、教材讲义等都是自己一个人负责。在开课期间,他常常是通宵不眠,第二天凌晨印完讲义,就从北京端王府夹道登车赶往沙滩地质馆讲课。回想起那段岁月,他至今都觉得吃惊,“自己竟有如此之大的潜力”。

在西南联大上学时,於崇文听到一位地质学前辈说,地质学是一门不科学的科学。这令於崇文难以接受。他要改变这种状况。于是很多地质学科研同行都去“找矿”了,他却一辈子潜心于将基础自然科学与地质学相结合,立志使地质学从经验科学向精确科学跨越。

富庶的地球下面蕴藏着难以计量的矿藏,可现行开采的只是“冰山的一角”,更多的还是“养在深山人未识”。因为基础理论的局限,寻找矿床一直处于“踏破铁鞋无觅处”的窘境。

踏上基础科研这条路,於崇文走得非常孤寂。半个多世纪默默无闻的“夸父追日”,才初见成功的曙光。20世纪80年代初,他在世界上首次提出奠定“新地球化学”的两大理论——“成矿作用与时空结构”和“成矿作用动力学”。知道了矿是怎样形成的,找矿就能“按图索骥”。1983年至1987年,他的理论“初显身手”:在南岭粤北地区固定了21个金属成矿远景区,其中7个将已知矿区大大扩充,另外14个是首次发现的新矿区。1993年,江西德兴银山多金属矿区,中外专家在此“斗法”。打下去3个千米钻,美国、俄罗斯的专家不知道深部到底有没有“细脉浸染矿”。於崇文凭几台电脑,运用他的“成矿动力学”,变换参数几番模拟,断言:在地下1 500米深处有此矿种。

“非线性”和“复杂性”是当今世界科学的重要前沿领域之一,其中后者被誉为21世纪的科学。近年来,於崇文一直将复杂性科学与地质学结合起来进行系统研究,但这一深邃的理论探究并没有得到国内各方面的应有支持。他多次申请科研立项,但专家评审时,“一些专家不了解这个前沿领域,提不出问题来”,所以经费就落空了。这项研究课题显然“在一定范围内还没有在科学界形成共识”,于是著书立说成为他最后的选择。

孤军奋战十载后,凝聚了一生的科研精粹,於崇文完成了两部巨著《地质系统的复杂性》和《矿床在混沌边缘分形生长》,共计430余万字。他保守地评价它,“至少比现行的传统地质学研究超前了10 -15年”。有专家拜读后,对其评价也甚高。

窗外正午的阳光直射在於崇文满头的白发和清瘦的脸上,他却没有丝毫躲避的意思。“虽是孤军奋战,但我没有放慢脚步”,他不甘心自己耕耘一生、辛勤开辟的这块疆域自生自灭,仍然老骥伏枥,志在千里。

鄂公网安备:

鄂公网安备: