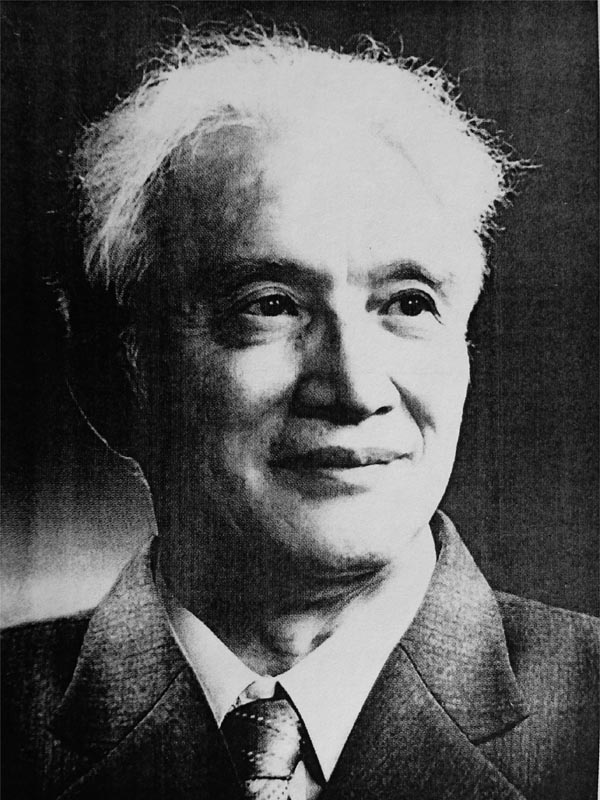

谢鉴衡,河流泥沙工程专家。男,1925年1月3日生,湖北洪湖人,汉族。中国共产党党员。1950年6月毕业于武汉大学土木工程系,1951年赴苏联留学,1955年11月获苏联科学院技术科学部水利研究所河流泥沙工程专业副博士学位。回国后,在武汉水利电力学院从事教学科研工作,先后任河流系系主任、武汉水利电力学院副院长。现任武汉大学教授、博士生导师,中国水利学会理事、泥沙专业委员会主任,国际泥沙研究培训中心顾问委员会委员,《泥沙研究》主编。

长期从事河流泥沙问题研究。20世纪60年代,进行下荆江系统裁弯研究,提出裁弯取直计算方法;70年代,参与主持葛洲坝坝区泥沙模型试验,实现了解决葛洲坝工程引航道泥沙问题的“静水过船,动水冲沙”的科学设想;80年代至今,参与组织和领导了三峡工程泥沙问题的研究工作。近十年来,领导了河流模拟的研究,对一维、平面及剖面二维泥沙数学模型在长江、黄河等河流中的运用进行了系统研究。他所指导的三峡变动回水区一维及平面二维嵌套泥沙数学模型,在“七五”攻关项目鉴定中获国际先进水平的评价。1991年,获国家科委、水利部、能源部颁发的“七五”攻关三峡工程泥沙研究个人荣誉证书。

发表论文60余篇。主编出版《河流泥沙工程学》、《河流模拟》、《中国泥沙研究》(英文版)、《河床演变及整治》、《河流泥沙动力学》等教材及专著9种。获全国高校水利电力类优秀教材一等奖。

1995年当选为中国工程院院士。

严谨而固执的泥沙专家

——与谢鉴衡院士面对面

如果不是武汉大学水电学院党政办公室副主任张申泽以及谢鉴衡院士的得意弟子、国家“973”项目首席科学家李义天教授的大力引荐,要采访到谢鉴衡院士是困难的。

今年83岁的谢鉴衡在家抱病多时。见到这位老先生时,他的身体和精神状况都不是很好。采访的另一个难度是,这位中国著名的河流与泥沙研究专家为人非常谦虚谨慎,做事极为严谨,还有点小固执。他不愿意做的事情,你很难说动他。

谢鉴衡曾有一位在职研究生,临近毕业,硕士论文做得不太令人满意,谢鉴衡与他讨论了几次,直到毕业,谢鉴衡对论文还是有意见,随即要求这位学生延长两个月再毕业。

在办公室或一线工地上,谢鉴衡总是话不多,闲话更少,一般不跟身边的人聊天。不了解谢鉴衡的人,有点怕他,而了解他的人,还是怕他。因为一谈到专业问题,如果出了什么纰漏,谢鉴衡总是会跟你一点一滴地指出来,绝不含糊。谢鉴衡自己说,“我这个人是有点古板。”

李义天当学生时,在博士论文中对书本上的挟沙力公式提出了自己的修改意见,谢鉴衡对此则持不同看法。为这个问题,师徒二人前前后后讨论了十多次,有一次两人甚至用了整天的时间来讨论。那时,谢鉴衡还担任着武汉水利电力学院的副院长,时间特别紧,而他们讨论的这个问题只是李义天论文中的一个小问题,但谢鉴衡仍不轻易放过。

在学术和业务问题上锱铢必较的谢鉴衡,在河流与泥沙研究领域,最终成为蜚声全国的权威。

1950年谢鉴衡从武汉大学毕业,留校作了一年助教。1951年,新中国派出第一批赴苏留学生。他是武大唯一的推荐生,在莫斯科苏联科学院水利研究所学习了4年。

谢鉴衡在苏联取得副博士学位回国后,就埋头黄河的治理研究。从黄河孟津小浪底到河口(入海口)800多公里路途,谢鉴衡带领同事、学生5次实地考察,每次长达月余。正是通过这种一步一步的实干,谢鉴衡获得了大量第一手资料,并最终提出控制黄河下游河床抬升的远期和近期设想,对我国黄河下游的水害治理有着重要的指导意义。

后来,谢鉴衡又把研究重心转向长江。一道葛洲坝船闸引航道冲沙难题,他和同事们研究了8个春秋,终于证明了张瑞瑾教授“静水过船,动水冲沙”设想的正确性,确定了最佳冲沙时间和冲沙历时,为工程提供了可靠数据,制定出一个既能保证通航又能节省大量投资的引航道合理布置方案。

1981年秋,葛洲坝三江航道冲沙闸首次启闸冲沙,仅用12个小时,便清除了淤积在引航道上的300多万立方米泥沙,实际效果与谢鉴衡实验结果完全吻合。这一成功,为他研究举世瞩目的三峡工程泥沙问题打下了坚实的基础。

作为国家科委长江三峡泥沙专家组副组长,谢鉴衡还组织协调三峡工程泥沙问题的技术攻关。有人说泥沙问题是修造三峡大坝的拦路虎,是一道不可逾越的障碍。面对“三峡工程”能否长久使用、“黄金水道是否变为非黄金水道”、“重庆港是否会变为死港”等诸多事关泥沙的重大问题,谢鉴衡作了艰难困苦、深入细致的调查、实验、分析,提交了一份又一份具有可行性的研究报告,使大家逐步达成共识。

谢鉴衡当上副院长那会儿,高年级的学生知道谢鉴衡的脾气,更知道他对当官没什么兴趣,因此连一个祝贺电话也没打过。惟独一个低年级的学生不知底细,就给谢鉴衡打了一个电话。谢鉴衡把他训了一通:“还有事没有,没事就挂了。”吧嗒一下,电话就断了。

当了两年副院长后,还没满届,谢鉴衡就申请辞掉了这一职务:“做不做官,我不是特别感兴趣,到六十岁了,也应该退下来让年轻人发挥聪明才智。”这是他的选择。

没当院士之前,谢鉴衡上班时从来都是严格遵守作息时间,不到下班,绝不出来“晃荡”一下。当上院士之后,本已退休在家的他又接着工作。即使在家上班,他每每也要穿戴得整整齐齐,上午8点、下午2∶30,准时坐在桌子前,甚至有时晚上12点才结束一天的工作。

在夫人眼里,谢鉴衡总是天天坐在书桌旁,闷着头干,有时心疼他:“这么大年纪了,干累了,就到外面转一转,活动一下!上班不是也有工间操吗?”谢鉴衡还是那句老话,“上班时间,在外面瞎晃荡什么?”

有一次,谢鉴衡为了研究一个问题,早上8点就去了图书馆查阅资料,进行分析研究,当把问题弄通时,一看表已经是下午4点了,回到家,夫人说他:“你可真像个书呆子!”

鄂公网安备:

鄂公网安备: