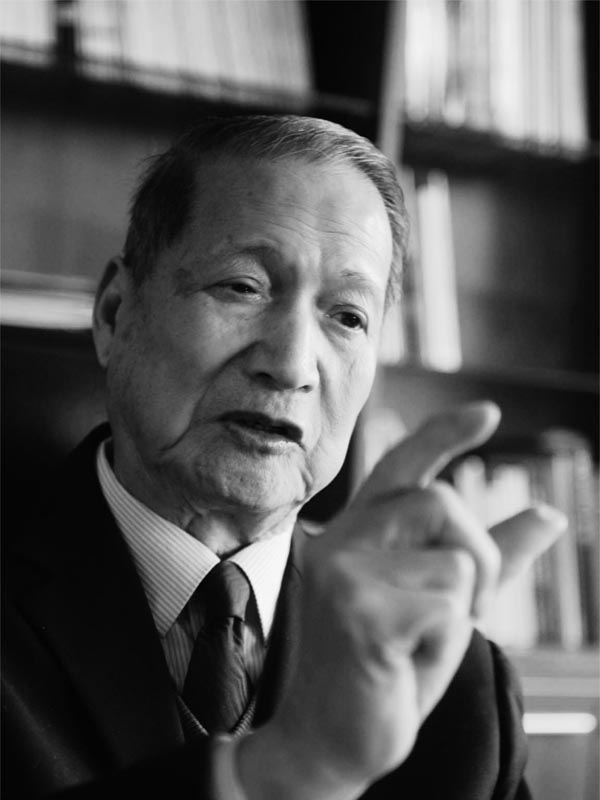

卓仁禧,共产党党员。1953年复旦大学化学系毕业后到武汉大学任教至今。1982年晋升教授。2000年当选国际生物材料科学与工程学会会士。曾任教育部科学技术委员会委员、国务院学位委员会评审组成员、国家自然科学基金委员会化学学科评审组成员、武汉市科技专家委员会主任、武汉大学化学系主任、中国生物材料委员会副主席。现任湖北省高级专家协会副主席,国内外杂志《Polymer International》、《Chinese Journal of Polymer Science》、《高分子学报》、《离子交换与吸附》和《Chinese Journal of Reactive Polymers》副主编,《高等学校化学学报》和《高等学校化学研究》杂志编委。

在有机硅化学和生物医学高分子材料方面的研究中,取得了重要成果。20世纪70年代研制成功有机硅化学玻璃防雾剂,用于多种光学器件作为保护涂层。80年代以来,科研方向主要集中在生物可降解高分子及其在生物医学领域的应用,包括药物控制释放、基因传递等。在聚磷酸脂合成方法的研究中,发现新的溶液缩聚催化反应和脂肪酸催化含磷环状单体的并环聚合反应。

发表学术论文400余篇。获1978年全国科学大会奖2项,1991年、1999年国家自然科学奖三、四等奖各1项,1983年国家科技发明奖三等奖1项,1991年、1999年国家教育部科技进步奖一等奖各1项,1996年中国化学会高分子化学创新论文奖,2006年湖北省自然科学奖一等奖1项。

1986年被评为国家级有突出贡献的中青年专家,1960年、1987年被评为湖北省劳动模范,1995年被授予全国先进工作者称号。

1997年当选为中国科学院院士。

科研之树常青

——高分子化学家卓仁禧院士速写

从厦门鼓浪屿这个“音乐岛”走出来的卓仁禧,浑身都散发着艺术特质。他嗓音高亢、优美,少年时一度梦想当一个歌唱家。然而,他却走上了探索科学未知世界的路途,并在化学领域里纵横驰骋。

1973年,有关部门要求武汉大学研究解决光学玻璃防“雾”问题。这是一个先前已组织过研究却未能解决的难题。校科研处将这一艰巨任务交给了化学系卓仁禧领导的科研小组。

经过一年多的努力,卓仁禧和同事们就从根本上解决了光学玻璃起雾的问题。他们研制成功有机硅光学玻璃防雾剂,并应用于多种光学玻璃器件做为保护涂层,长期保护光学玻璃的晶莹透明。这项成果后来获得1978年全国科学大会奖和1983年国家科技发明三等奖。

1975年,我国用于电视广播的录像磁带,有时会使电视屏幕出现像流星一样的“闪”点,影响播放质量。生产厂家派人到武汉大学,请学校派老师下厂参与彩色录像磁带粘合剂和助剂的研制工作。这一任务又落在卓仁禧身上。

他和两位同事深入工厂全面了解磁带生产过程,分析磁带图像出现“闪点”的原因,卓仁禧独创性的向厂方提出采用一种有机硅化合物,加强磁粉与基带的粘合性能和提高磁粉的分散度。工厂采纳了他的建议并实验,奇迹果然发生了,“闪”点终于从电视屏幕上消失。与此同时,他还解决了计算机磁带的漏码问题。这项研究成果,获得了1978年的全国科学大会奖。

20世纪70年代初,武汉大学化学系建立了高分子化学与物理专业。考虑到教学与科学发展的趋势和要求,1980年,卓仁禧的研究方向转向生物医用高分子这一 新领域。

经他和同事们共同努力,在生物可降解高分子的合成、表征及其性能方面的研究做出了系统性和创新性的工作。尤其是在聚磷酸脂、聚碳酸脂、聚乳酸共聚物、温度敏感水凝胶和磁共振造影剂等的分子设计、合成方法和性能及应用研究,均取得优异研究成果,已发表400多篇研究论文,并获得多项国家级和省部级奖励。

卓仁禧十分关注国际上生物医用高分子材料的研究动向,不断吸取新技术、新思想,充实和提高自己的研究内涵。

1997年,他和自己的研究生开展基因治疗高分子载体的研究。几年来,他们所研制的数种高分子基因治疗载体,显示转染效率较高、毒性较低等优点,已达到国际先进水平。

卓仁禧介绍说:基因治疗高分子载体的研究具有重要的理论意义和应用前景,基因传递材料无疑将会成为生物医用材料的一个前沿研究热点。

近五年来,卓仁禧等所发表的论文曾多次获得国外评论性期刊的推荐与好评。如英国的《高科技材料特报》(High-Tech Materials Alert)于2001年和2006年,先后两次报道他们在高分子水凝胶的首创研究成果;美国化学会的网上刊物“化学创新”(Chemical Innovation)的《精粹》(Heart Cut)专栏,于2002、2003、2006年三次撰文推荐和介绍他在生物医用高分子材料研究的创新成果。

鄂公网安备:

鄂公网安备: