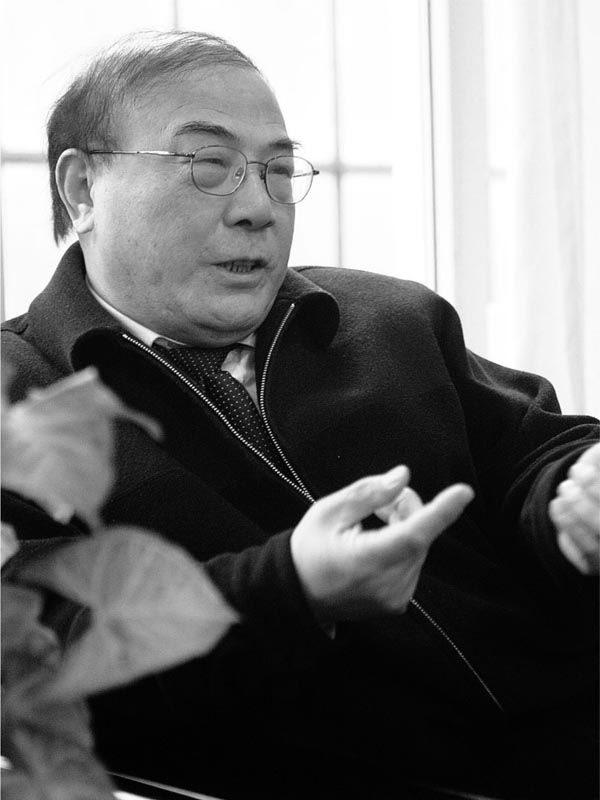

刘经南,大地测量学与测量工程专家。男,1943年7月1日生,湖南长沙人,汉族。中国共产党党员。1967年7月武汉测绘学院天文大地测量系本科毕业,1982年9月武汉测绘学院研究生毕业,获工学硕士学位。曾任武汉测绘科技大学地球科学与测量工程学院院长、武汉测绘科技大学副校长、武汉大学副校长、国际《GPS Solutions》杂志编委。现任武汉大学校长、党委常委、教授、博士生导师。国家卫星定位系统工程技术研究中心主任、教育部科学技术委员会委员、湖北省天文学会副理事长、国际GPS地球动力学服务局(IGS)协调成员、《GPS World》编委。湖北省第十届人大代表,武汉市科协副主席。

长期从事大地测量坐标系理论、卫星定位理论与应用及数据处理、软件开发等方面的研究,致力于卫星定位国家空间信息基础设施的建设和GPS工程技术的产业化发展,负责完成了国家GPSA、B级网的设计方案和数据处理、深圳市连续运行卫星定位服务系统、湖北清江隔河岩大坝GPS形变监测系统的总体设计方案和软件开发、中国广域差分GPS建设方案等科研项目。代表著作有《广域差分GPS定位原理和方法》。发表论文《精密全球定位系统多期复测研究青藏高原现今地壳运动与应变》等100余篇。

获国家科技进步奖二、三等奖,国家测绘局科技进步奖一等奖,国家石油部科技进步奖一等奖,国家教学成果一等奖等多项奖励。被授予全国优秀科技工作者等多项荣誉称号。

1999年当选为中国工程院院士。

2003年,大地测量学专家刘经南院士执掌武汉大学。上任之初,有人怀疑,工科出身的刘经南,能否把四所不同特点和文化的大学融为一体,并担负起为百年名校再续辉煌的历史重任。

明知压力很大,刘经南没有退缩:“校长这个工作挑战性很强,越是有挑战的地方,我越是感兴趣,碰撞越激烈,我越感到斗志旺盛。”

人事制度改革,一直被视为高校改革的雷区。刘经南上任伊始,就在全校推行“全员聘用制”,作为第一步,所有教师岗位公开面向全校、全国甚至全球招聘。

2005年,武大100个教师岗位,有30多位教师来自校外,16位从海外归来。“今年我们还要这样做。”他说。

对教授采用聘用制,实行合同管理。不同的合同,待遇不一样,承担的任务越重,薪水越高。正教授四年一聘,满两聘,就可以聘为终身教授; 副教授三年一聘, 满三聘,就可以转为终身职位。对实验室人员及行政人员也采取聘用制,校内外人员都可竞聘。

除人事制度改革外,刘经南还在全校推行财务制度改革,改过去一级财务制为校级和院级两级财务制,将财权下放到学院。过去一个学院只能运作几百万,现在可以运作几千万。

他认为,大学是法人实体,学院才是人才培养、科研及社会服务的实体。如果按现有管理体制,作为承担主要教学、科研和社会服务的学院没有自主权,没有相应的权利,其积极性必定受到制约,潜力也难以挖掘出来。

财权的下放,是深层次的改革。这种改革的影响程度,甚至比人事改革更大,更具深远意义。刘经南说,这就要求院长不仅要成为优秀的专家、学者,还要成为优秀的管理者和理财能手。

新的武汉大学由原武大、武汉测绘科技大学、武汉水利电力大学及湖北医科大学4所学科不同的大学合并而成。如何在新形势下建设武大文化, 再塑武大精神, 这是刘经南觉得最难的一点。

刘经南说,他们正在研究怎样建立和谐的武大,在马克思主义思想文化、中国传统文化、西方先进文化及现代大学的教育理念中塑造武大精神。

作为一名工科出身的校长,十分重视学习人文社会科学。他从小喜爱中国古典文学和历史,曾开玩笑说《红楼梦》他看过N遍。他希望武汉大学的学生能真正把科学精神和人文精神统一起来。他说:一个大学没有人文精神,就等于失去了灵魂。

坚毅和知难而上,是刘经南的性格。他曾把自己的人生信念概括成三句话:言力所能及之言,做力所难及之事,思力所不及之思。用坚忍不拔的毅力去迎接各种困难的挑战,这是刘经南平生最大的体会。

大学毕业后,背着测绘器材,刘经南在湘鄂川的崇山峻岭野外工作11年,曾经九死一生,但他仍没日没夜地刻苦钻研业务,其建议曾为一项工程节约几百万元。

20世纪60年代起,空间测量技术方兴未艾。为把传统地面测量技术与空间测量技术结合起来,国际上曾先后出现3个转换模型。这3个模型孰优孰劣,一时成为这一领域争论焦点。

面对这一难题,1981年还是硕士生的刘经南,勇敢地介入了这场争论,并证明出3个模型可以互相转化,有关模型不等价的争论也就没意义了。他还提出了第四个等价模型——“武测模型”,由此结束了10余年国际学术争论。

1998年长江洪水肆虐,要测量出三峡大坝在洪水压力下的位移非常难,因为其精度要求达到亚毫米级。但他率领的专家最后还是做到了。

做学问,需要激情:“一接触到科学,自己感到浑身血管里血液都充实起来”。但也需要锲而不舍的精神。刘经南形象比喻为:“每一个洞都要打透”。

20世纪80年代末,全球卫星定位(GPS)技术传入中国。那时,确定卫星在天空中的轨道位置是最复杂、最尖端的热点问题,研究的人很多;用于飞机、火箭上的卫星定位方法,也很前沿。刘经南却没有跟风,他选择了并不尖端但与国民经济密切相关的学术领域卫星定位网,即GPS网,并进行了持续不断的探索。

在GPS网上,刘经南的研究做得“透”。理论研究五六年后,他又在产品商品化上花了两年功夫。此后多年,他亲自做市场推广:在全国各地办学习班,解决用户问题。

从硕士毕业到当选中国工程院院士,刘经南只用了短短17年,而GPS网研究就花了10多年!期间,他一直没有转移方向,最终“在此领域树立了一个学术高台”:研制出我国第一个GPS商品化软件,占领国内80%以上市场。2002年,该成果获国家科技进步二等奖。

至此,他才转移到另一研究领域,成为中国研究广域差分技术的第一人,首次提出了分布式广域差分的概念。差分GPS是用于局部区域改进导航精度的一种技术,可分局域差分GPS和广域差分GPS两个类型。其中,后者指的是较大范围内(几千公里)提供精度一致的差分GPS服务系统,它可提高GPS定位的精度。

刘经南不主张看上某个热门方向就赶紧跟上,洞打得很多,但没有一个洞打得深,因此在国际科研竞争中难以留下自己的痕迹。

鄂公网安备:

鄂公网安备: